本記事の内容

本記事は有限アーベル群の基本定理の証明を順を追って解説する記事です。

本記事を読むに当たり、アーベル群、位数、同型、中国式剰余定理について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。

↓アーベル群の記事

↓位数の記事

↓同型の記事

↓中国式剰余定理の記事

数回に渡ってやること

前回(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36)から数回に渡って何をするかというと、結論としては、以下の定理を証明します。

定理0.(有限アーベル群の基本定理)

\(G\)が有限なアーベル群ならば、整数\(e_1,\dots,e_n\geq2\)が存在して、\(i=1,\dots,n-1\)に対して\(e_i|e_{i+1}\)を満たし、 $$ G\cong \mathbb{Z}/{e_1\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{e_n\mathbb{Z}} $$ となる。また、この条件を満たす\(e_1,\dots,e_n\)は一意的に定まる。ただし、\(n=0\)のときは\(G\cong\left\{0\right\}\)と解釈する。有限アーベル群の基本定理は何を言っているのか?

要するに、有限アーベル群の基本定理は何を言っているのか、というと

ということです。

もっと平たく言えば、「有限なアーベル群は”いい具合に”商群の直積に分解することができる」ということです。

証明の流れ

主張を言い換えてみます。

\(e\geq2\)を整数とすれば、相異なる素数\(p_1,\dots,p_t\)により\(e=p_1^{a_1}\cdots p_t^{a_t}\)と素因数分解できます。

ここで、中国式剰余定理を使います。

定理1.(中国式剰余定理)

\(m,n\neq 0\)が互いに素な整数ならば、 $$ \mathbb{Z}/{mn\mathbb{Z}}\cong \mathbb{Z}/{m\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}/{n\mathbb{Z}} $$ である。定理1.(中国式剰余定理)の証明は【代数学の基礎シリーズ】群論編 その28を御覧ください。

中国式剰余定理を使うことで、

$$

\mathbb{Z}/{e\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}/{p_1^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p_t^{a_t}\mathbb{Z}}

$$

です。

したがって、有限アーベル群の基本定理の\(G\)は位数が素数べきの巡回群の積で表されることになります。

そこで、有限アーベル群の基本定理の代わりに、次の定理を証明することにします。

その証明の跡で、有限アーベル群の基本定理が以下の定理から従うことを示します。

定理00.(有限アーベル群の基本定理2)

\(G\)を有限なアーベル群とするとき、次の1.、2.が成り立つ。- 素数\(p_1,\cdots,p_t\)(重複を許す)と正の整数\(a_1,\cdots,a_t\)が存在して $$ \mathbb{Z}/{e\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}/{p_1^{a_1}\mathbb{Z}}\times\cdots\times\mathbb{Z}/{p_t^{a_t}\mathbb{Z}} $$ となる。また、\(p_1^{a_1},\cdots,p_t^{a_t}\)は順序を除いて一意的に定まる。

- 素数\(p\)に対して、\(G(p)\)を\(p_i=p\)である\(i\)全てに属する\(\mathbb{Z}/{p_i^{a_i}\mathbb{Z}}\)の直積とすると、\(G\)は全ての\(G(p)\)の直積であり、\(G(p)\)は\(G\)のシロー\(p\)部分群である。

定理00.(有限アーベル群の基本定理2)の証明の流れ

- 同型写像の存在

- \(\left|G\right|\)が\(p\)ベキであることの証明→前回(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36で証明済み)

- \(G\)が巡回群の直積となることの証明→今回

- 同型写像を作る。

- 存在する整数の一意性

- 上の分解が直積因子の順序を除き一意的であることの証明

- 一般の場合の直積因子の一意性の証明

今回は1.-2.を示します。

前回の証明

\(G\)の演算は加法的に\(+\)と書き、単位元も\(0\)と書くことにします。

前回(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その36)は

$$

H=\left\{x\in G\middle| p^a=0\right\},\quad K=\left\{x\in G\middle|mx=0\right\}

$$

として、\(\left|H\right|\)が\(p\)ベキであることを示し、\(K\)は位数が素数ベキの群の直積となることを証明しました。

いざ、証明(Part.2)

前回の考察により、\(\left|G\right|\)は\(p\)ベキだと仮定してOKです。

\(G\)が巡回群の直積になることを証明します。

\(h\in G\)を\(G\)の位数(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その4)が最大の要素、\(p^c\)をその位数とします。

\(G\)はアーベル群(可換群)なので、\(H=\left\langle h\right\rangle\)は正規部分群です。

\(G/{H}\)は有限アーベル群で、\(\left|G/{H}\right|<\left|G\right|\)なので、帰納法で正の整数\(a_1,\dots,a_t\)が存在して、

$$

G/{H}\cong K_1\times \cdots\times K_t,\quad K_1\cong\mathbb{Z}/{p^{a_1}\mathbb{Z}},\cdots,K_t\cong\mathbb{Z}/{p^{a^t}\mathbb{Z}}

$$

となります。

\(K_i\)の生成元(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その2)を\(k_i\)、\(\pi:G\longrightarrow G/{H}\)を自然な準同型(【代数学の基礎シリーズ】群論編 その4)とするとき、\(\pi(g_i)=k_i\)となる要素\(g_i\in G\)を取ります。

\(g_i\)の位数が\(p^{a_i}\)であるように\(g_i\)を取ることができることを示します。

\(g_i\)の位数は\(p^{a_i}\)以上です。

\(p^{a_i}g_i\in H\)なので、\(p^{a_i}g_i=mh\)となるような\(m\)が存在します。

\(m=p^lm^\prime\)で\(l\geq0\)、\(m^\prime\)は\(p\)と互いに素とします。

\(p^c\alpha+m^\prime\beta=1\)となる整数\(\alpha,\beta\)を取ると、

$$h=p^c\alpha h+m^\prime\beta h=\beta m^\prime h$$

なので、\(m^\prime h\)もまた\(H\)の生成元です。

故に、\(h\)を\(m^\prime h\)で取り替えて、\(m^\prime=1\)としてOKです。

\(l\geq c\)であれば、\(p^{a_i}g_i=0\)なので、\(g_i\)の位数は\(p^{a_i}\)となります。

\(l<c\)とします。

$$

p^{c-l+a_i}g_i=p^{c-l}p^{a_i}g_i=p^{c-l}p^lh=0

$$

なので、\(g_i\)の位数は\(p^{c-l+a_i}\)の約数です。

\(p^d\)を\(g_i\)の約数とすると、\(d\leq c-l+a_i\)です。

\(d\leq a_i\)ならば、

$$

p^lh=p^{a_i}g_i=p^{a_i-d}p^dg_i=0

$$

なので、矛盾です。

故に\(d>a_i\)となり、

$$

p^dg_i=p^{d-a_i}p^{a_i}g_i=p^{d-a_i+l}h=0

$$

です。

\(d<c-l+a_i\)ならば、\(d-a_i+l<c\)なので、\(h\)の位数が\(p^c\)であることに矛盾します。

したがって、\(g_i\)の位数は\(p^{c-l+a_i}\)です。

\(h\)のとり方から、\(c\geq c-l+a_i\)です。

故に、\(l\geq a_i\)です。

\(l=a_i+l_1\)と書くと、\(p^{a_i}g_i=p^{a_i}p^{l_1}h\)、つまりは

$$

p^{a_i}\left( g_i-p^{l_1}h\right)=0

$$

です。

\(\pi\left( g_i-p^{l_1}h\right)=\pi(g_i)\)なので、\(g_i\)を\(g_i\)を\(g_i-p^{l_1}h\)で取り替えればOKです。

皆様のコメントを下さい!

前回は、デカルトが「ユークリッド幾何学の問題は全て代数の問題に帰着する」ことを考えていた、ということを少々語りました。

今回は、デカルトの功績について紹介します。

- 方法序説を出版

「方法序説」(Discours de la Methode)の付録で、デカルトの理論が展開されています。

なお「方法序説」の詳しい表題は「理性を正しく導き諸学問において真理を求めるための話、及びこの方法の試論である光学、気象学、幾何学」であり、3種の学問に序説をつけた形式を取っています。 - 扱う曲線の幅を広げた。

デカルトの定め方による乗法と除法が、通常の数量に対する演算とまったく同様の性質を持つことが相似の理論を用いて容易に確かめられます。

デカルトはこのような演算とヴィエタによる記号法を組合わせることにより、幾何学における代数的方法を確立しました。

そしてユークリッドやアルキメデスが扱った特殊な曲線を超えて、より一般の曲線を扱うことを可能にしました。

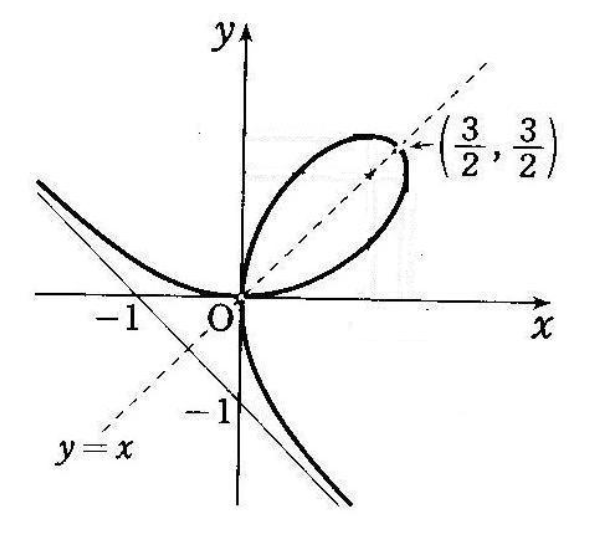

ここで、デカルトが暑かった曲線について少し触れておきます。

デカルト自身は代数曲線とよばれるクラスの曲線のみを考察しています。

代数曲線より進んで、一般の曲線(超越曲線)を取り扱ったのはライプニッツです。

ライプニッツは1686年の論文の中で「このアイディアにより幾何学はヴィエタ、デカルトのものより遥かに重要な進歩を遂げる」と言明しています。

図は\(x^3+y^3−3xy=0\)が定める3次曲線であり、デカルトの葉線(Folium of Descartes)とよばれます。

その理由は、曲線の接線を求める方法をフェルマーが考案したと聞いたデカルトが、1638年にフェルマーに宛ててこの曲線の接線を見出すよう求めたことにあります(デカルトの「期待」に反してフェルマーは直ちに解答を見出しました)。

前回導入した演算を持つ直線\(l\)は、今日呼ぶところの実数の体系と「同じもの」と考えるかもしれません。

単位の長さを使えば確かに整数や有理数を\(l\)上にプロットできるから、\(l\)上の一般的な点は「実数」と呼ぶべき「数」に対応すると考えるのは自然です。

しかしこのままでは実数概念は幾何学に負うことになります。

数は幾何学とは本来独立に定められるべき概念です。

そこで「実数」とは何かという根源的な問題が提出されることになります。

その答えは、ようやく19世紀になって、ユードクソスの比例理論に原型を持つデデキントの実数論により与えられました。

ちなみに、離散量としての数と連続量としての幾何学量とは古代においては明確に区別されていました。

それらを統一的に扱ったのはステヴィン(S. Stevin;約 1548-約1620)が最初です。

感想などコメントをお待ちしています!

結

今回は、有限アーベル群の基本定理の証明の一部を解説しました。

有限アーベル群の基本定理は、「任意の有限アーベル群が巡回群の直積に同型である」という主張の定理です。

今回は、有限アーベル群がが巡回群の直積になることを証明しました。

次回も続きとして、同型写像を作ります。

乞うご期待!

質問、コメントなどお待ちしております!

どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければお答えします!

お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ一週間以内にお答えします。

コメントをする

誤植ではありませんか。

G/H≡K_1×K_t

→G/H≡K_1×…×K_t

p^(a_ig_i=mh)

→p^(a_i)g_i=mh

naru様

ご指摘ありがとうございます。

訂正いたしました。

申し訳ありません。雪江先生の本で勉強しているので、雪江先生の本に沿った質問をします。

本題は、Gが有限アーベル群なら、巡回群の直積で表せるということで、│G│に関する帰納法より、│G/H│<│G│なら│G/H│について巡回群の直積で表せる(帰納法の仮定)でも直積で表すときに、なぜK_iを間に噛ましているのでしょうか。直接G/H≡Z/…×Z/…×…×Z/…と書かないのでしょうか。

naru様

返信が遅れてしまい申し訳ありません。

>本題は、Gが有限アーベル群なら、巡回群の直積で表せるということで、│G│に関する帰納法より、│G/H│<│G│なら│G/H│について巡回群の直積で表せる(帰納法の仮定)でも直積で表すときに、なぜK_iを間に噛ましているのでしょうか。直接G/H≡Z/…×Z/…×…×Z/…と書かないのでしょうか。

というお問い合わせですが、結論としては「帰納法の仮定が”巡回群の直積で表せる”だから。」です。

あくまで「\(G/{H}\)が巡回群の直積で表すことができる」というこですので、巡回群\(K_i\)を用いて、

$$

G/{H}\cong K_1\times\cdots K_t

$$

と書けます。

そして、\(K_i\)は巡回群ですので、それぞれ\(K_i\cong\mathbb{Z}/{p^{a_i}\mathbb{Z}}\)なわけです。

つまり、\(\mathbb{Z}/{p^{a_i}\mathbb{Z}}\)はたしかに巡回群ですが、その一例に過ぎないのです。

一応、流れとしては、

$$

G/{H}\cong K_1\times\cdot\times K_t,\quad K_i\cong\mathbb{Z}/{p^{a_i}\mathbb{Z}}

$$

である。

ということです。