本記事の内容

本記事は、偏微分の順序について解説する記事です。

本記事を読むにあたり、偏微分について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。

本記事で言いたいこと+\(C^2\)級の復習

本記事で言いたいことはシンプルで、

ということです。

“多くの場合”というところがミソで、必ずしも\(f_{xy}\)と\(f_{yx}\)は一致するとは限らないのです。

「じゃあ、どういうときに一致するの?」という話ですが、それが「\(C^2\)級のとき」なのです。

\(C^2\)級についてチャラく復習します。

\(C^k\)級

\(\Omega\)を\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(f:\Omega\to\mathbb{R}^m\)、\(k\in\mathbb{N}\)とする。\(\boldsymbol{f}\)が\(\Omega\)で\(C^k\)級であるとは、\(\boldsymbol{f}\)が\(\Omega\)で\(k\)階のすべての偏導関数を持ち、かつすれら全てと\(\boldsymbol{f}\)自身が\(\Omega\)で連続であることを言う。\(C^k\)級の関数を平たく言うと、\(k\)回偏微分ができて、かつ連続であるような関数です。

要するに、”性質の良い”関数なのです。

“性質が良い”関数なので、多くの定理の仮定として用いられます。

筆者の個人的な印象ですが、結構な割合で偏微分に関する事実は\(C^k\)級やら\(C^\infty\)級という仮定を置いています。

そういう意味で、「多くの場合」という表現を使いました。

\(C^2\)級ならば、偏微分係数は順序に依りません。

では、早速定理を明示して証明しましょう。

主張の明示

定理1.

\(\Omega\)は\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m\)は\(C^2\)級とするとき、任意の\(i,j\in\{1,\dots,n\}\)および\(\boldsymbol{a}\in\Omega\)に対して、 $$ \frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_j }(\boldsymbol{a})=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_j\partial x_i }(\boldsymbol{a}) $$これです。

これを示したいわけです。

\(i,j\)を\(\{1,\dots,n\}\)の中から任意に選んできて、\(C^2\)級であれば、\(x_i\)で偏微分した後に\(x_j\)で偏微分した偏微分係数と、(x_j\)で偏微分した後に\(x_i\)で偏微分した偏微分係数とが一致している、という主張なので、まさに\(C^2\)級であれば偏微分の順序に依らない、という主張になります。

少し言い換えれば、\(C^2\)級であれば、偏微分の順序が交換可能、ということです。

証明のあらすじ

\(i,j\in\{1,\dots,j\}\)は任意に選んでくるので、\(i=j\)である場合もあります。

しかしこのとき、

\begin{eqnarray}

\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_j }(\boldsymbol{a})&=&\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_i }(\boldsymbol{a})=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i^2 }(\boldsymbol{a})\\

\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_j\partial x_i }(\boldsymbol{a})&=&\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_i }(\boldsymbol{a})=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i^2 }(\boldsymbol{a})

\end{eqnarray}

となるので、成り立ちます。

従って、\(i\neq j\)の場合がカギとなります。

\begin{eqnarray}

\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_j }(\boldsymbol{a})&=&

\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left( \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial x_j}(\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i)-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial x_j}(\boldsymbol{a})\right)\\

&=&

\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left( \lim_{k\to0}\frac{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i+k\boldsymbol{e}_j})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i)}{k}-\lim_{k\to0}\frac{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{e}_j)-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})}{k}\right)\\

&=&

\lim_{h\to0}\lim_{k\to0}\frac{1}{hk}\left( \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i+k\boldsymbol{e}_j})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i)-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{e}_j)-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\right)\\

\end{eqnarray}

であり、同様にして、

$$

\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_j\partial x_i }(\boldsymbol{a})=

\lim_{k\to0}\lim_{h\to0}\frac{1}{hk}\left( \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i+k\boldsymbol{e}_j})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i)-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{e}_j)-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\right)\\

$$

です。

故に、極限の順序の問題となります。

実は、極限

$$

\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{1}{hk}\left( \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i+k\boldsymbol{e}_j})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+h\boldsymbol{e}_i)-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{e}_j)-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\right)

$$

が存在するので、両者は一致しますよ、というオチです。

いざ、証明

くどいかもしれませんが、証明したい主張を再掲します。

定理1.

\(\Omega\)は\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m\)は\(C^2\)級とするとき、任意の\(i,j\in\{1,\dots,n\}\)および\(\boldsymbol{a}\in\Omega\)に対して、 $$ \frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_j }(\boldsymbol{a})=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_j\partial x_i }(\boldsymbol{a}) $$では、証明してみましょう!

定理1.の証明

任意の\(i,j\in\{1,\dots,j\}\)に対して、\(i=j\)であれば、

しかしこのとき、

\begin{eqnarray}

\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_j }(\boldsymbol{a})&=&\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_i }(\boldsymbol{a})=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i^2 }(\boldsymbol{a})\\

\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_j\partial x_i }(\boldsymbol{a})&=&\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_i }(\boldsymbol{a})=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i^2 }(\boldsymbol{a})

\end{eqnarray}

となるので、成り立ちます。

そこで、\(i\neq j\)の場合を考えます。

今、\(x_i\)および\(x_j\)での偏微分を考えているので、これら以外の変数\(x_k\ (k\neq i,j)\)は\(x_k=a_k\)として固定しているので、本質的に2変数関数の話となります。

故に、記号を\(x_i=x\)、\(x_j=y\)、\(a_i=a\)、\(a_j=b\)、\(\boldsymbol{f}(a_1,\dots,a_{i-1},x,a_{i+1},\dots,a_{j-1},y,a_{j+1},\dots,a_n)=\boldsymbol{f}(x,y)\)と書き直します。

最後の\(\boldsymbol{f}\)の式は\(x_i\)の部分を\(x\)に、\(x_j\)の部分を\(y\)に書き直した、ということです。

さて、新たに書き直した記号を用いれば、

$$

\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x\partial y }(a,b)=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial y\partial x }(a,b)

$$

を示せばOK、ということになります。

そこで、

$$

\Delta(h,k)=\boldsymbol{f}(a+h,b+k)-\boldsymbol{f}(a+h,b)-\boldsymbol{f}(a,b+k)+\boldsymbol{f}(a,b)

$$

とします。

また、\(\varphi(x)=\boldsymbol{f}(x,b+k)-\boldsymbol{f}(x,b)\)として、平均値の定理を使います。

定理2.(平均値の定理)

\(f:[a,b]\to\mathbb{R}\)は連続で、\((a,b)\)で微分可能であるとする。このとき、 $$ (\exists c\in(a,b))\ {\rm s.t.}\ \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f^\prime(c) $$ である。定理2.の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その8を御覧ください。

この平均値の定理の主張において、\(b=a+h\)、\(c=a+\theta h\ (0<\theta<1)\)とすると、

$$

f^\prime(a+\theta h)=\frac{f(a+h)-f(a)}{h}

$$

と書き直せます。

両辺を\(h\to0\)とすれば、

$$

f^\prime(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}

$$

が得られます。

従って、

$$

(\forall \epsilon>0)\ (\exists \delta>0)\ {\rm s.t.}\ \left(\forall h\in\mathbb{R} :0<|h|<\delta\Rightarrow\left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h}-f^\prime(a) \right|<\epsilon\right)

$$

が成り立っています。

\(\varphi\)に対してこの事実を適用します。

すると、ある\(\delta>0\)が存在して、\(0<|h|<\delta\)、\(0<|k|<\delta\)、を満たすならば、ある\(\theta_1,\theta_2\in(0,1)\)が存在して、

\begin{eqnarray}

\Delta(h,k)&=&\varphi(a+h)-\varphi(a)\\

&=&\varphi^\prime(a+\theta_1h)h\\

&=&\left[ \boldsymbol{f}_x(a+\theta_1 h,b+k)-\boldsymbol{f}_x(a+\theta_1 h,b)\right]h\\

&=&\boldsymbol{f}_{xy}(a+\theta_1h,b+\theta_2k)hk

\end{eqnarray}

となります。

故に、

$$

\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{\Delta(h,k)}{hk}=

\lim_{(h,k)\to(0,0)}\boldsymbol{f}_{xy}(a+\theta_1h,b+\theta_2k)hk=\boldsymbol{f}_{xy}(a,b)

$$

となります。

同様にして、\(\psi(y)=\boldsymbol{f}(a+h,y)-\boldsymbol{f}(a,y)\)とすれば、ある\(\delta>0\)が存在して、\(0<|h|<\delta\)、\(0<|k|<\delta\)、を満たすならば、ある\(\theta_3,\theta_4\in(0,1)\)が存在して、

$$

\Delta(h,k)=\psi(b+k)-\psi(b)=\boldsymbol{f}_{yx}(a+\theta_4h,b+\theta_3k)hk

$$

です。

故に

$$

\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{\Delta(h,k)}{hk}=

\lim_{(h,k)\to(0,0)}\boldsymbol{f}_{yx}(a+\theta_4h,b+\theta_3k)hk=\boldsymbol{f}_{yx}(a,b)

$$

となります。

従って、\(\displaystyle\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{\Delta(h,k)}{hk}\)が存在するので、

$$

f_{xy}(a,b)=f_{yx}(a,b)

$$

が成り立ちます。

定理1.の証明終わり

順序交換が成り立つ例と成り立たない例

先述の通り、\(C^2\)級であれば、成り立ちます。

しかも、数学では”性質の良い”関数を使うことがおおいため、殆どの場合は順序交換が成り立ちます。

そこで、簡単な順序交換が成り立つ例と有名な成り立たない例を紹介します。

順序交換が成り立つ例

例3.\(f(x,y)=x^2+y^2\)とすると、\(f\)は\(C^2\)級です。

実際、任意の\(\boldsymbol{a}=(a,b)\)に対して、

\begin{eqnarray}

\lim_{h\to0}\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}&=&\lim_{h\to0}\frac{(a+h)^2+b^2-a^2-b^2}{h}\\

&=&\lim_{h\to}\frac{2ah+h^2}{h}\\

&=&\lim_{h\to}\left( 2a+h\right)=2a

\end{eqnarray}

であり、

\begin{eqnarray}

\lim_{h\to0}\frac{f(a,b+h)-f(a,b)}{h}&=&\lim_{h\to0}\frac{a^2+(b+h)^2-a^2-b^2}{h}\\

&=&\lim_{h\to}\frac{2bh+h^2}{h}\\

&=&\lim_{h\to}\left( 2b+h\right)=2b

\end{eqnarray}

となって、それぞれの極限が存在し、なおかつ偏導関数\(f_x=2x\)および\(f_y=2y\)がともに連続です。

さらに\(f_x\)と\(f_y\)も共に1次関数なので連続かつ微分可能です。

故に\(C^2\)級です。

さて、では\(f_{xy}\)と\(f_{yx}\)を計算してみます。

$$

f_{xy}(x,y)=\frac{\partial }{\partial y}f_x=\frac{\partial }{\partial y}\left(2x \right)=0\\

f_{yx}(x,y)=\frac{\partial }{\partial x}f_y=\frac{\partial }{\partial x}\left(2y \right)=0\\

$$

となって一致します。

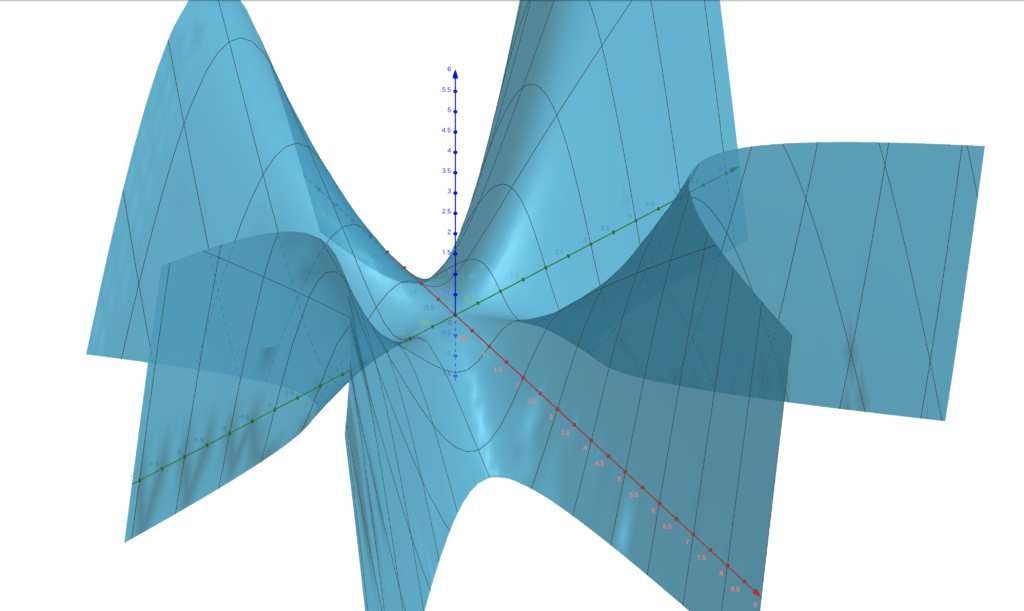

順序交換が成り立たない例(ペアノの例)

例4. \(\displaystyle f(x,y)=

\begin{cases}

\displaystyle xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}&((x,y)\neq(0,0))\\

0&((x,y)=(0,0))

\end{cases}\)としたとき、\(f_{xy}(0,0)=-1\)、\(f_{yx}(0,0)=1\)となって一致しません。

実際に確かめてみます。

$$

f_{xy}(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f_x(0,h)-f_x(0,0)}{h}

$$

であり、

$$

f_x(0,0)=\lim_{k\to0}\frac{f(0+k,0)-f(0,0)}{k}=\lim_{h\to0}\frac{\displaystyle k\cdot0\cdot \frac{k^2-0^2}{k^2+0^2}-0}{k}=\lim_{k\to0}0=0

$$

です。

\(h\neq0\)のとき、

\begin{eqnarray}

f_x(0,h)&=&\lim_{k\to0}\frac{f(0+k,h)-f(0,h)}{k}\\

&=&\lim_{k\to0}\frac{\displaystyle kh\frac{k^2-h^2}{k^2+h^2}-0\cdot h\cdot\frac{0^2-h^2}{0^2+h^2}}{k}\\

&=&\lim_{k\to0}\frac{h(k^2-h^2)}{k^2+h^2}\\

&=&\frac{h(0-h^2)}{0^2+h^2}=-h

\end{eqnarray}

となります。

故に、

$$

f_{xy}(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{-h-0}{h}=\lim_{h\to0}(-1)=-1

$$

となります。

同様にして、\(f_{yx}(0,0)=1\)が成り立つので、\(f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)\)となります。

従って、順序交換が成り立ちません。

結

今回は、偏微分に順序があるということに解説しました。

殆どの関数は偏微分の順序が関係ないのですが、時として、ペアノ例のように順序交換ができないものもあります。

では、どういうときにできるのか、ということですがそれが\(C^2\)級のときです。

次回は全微分について解説します。

乞うご期待!質問、コメント等お待ちしております!

コメントをする