本記事の内容

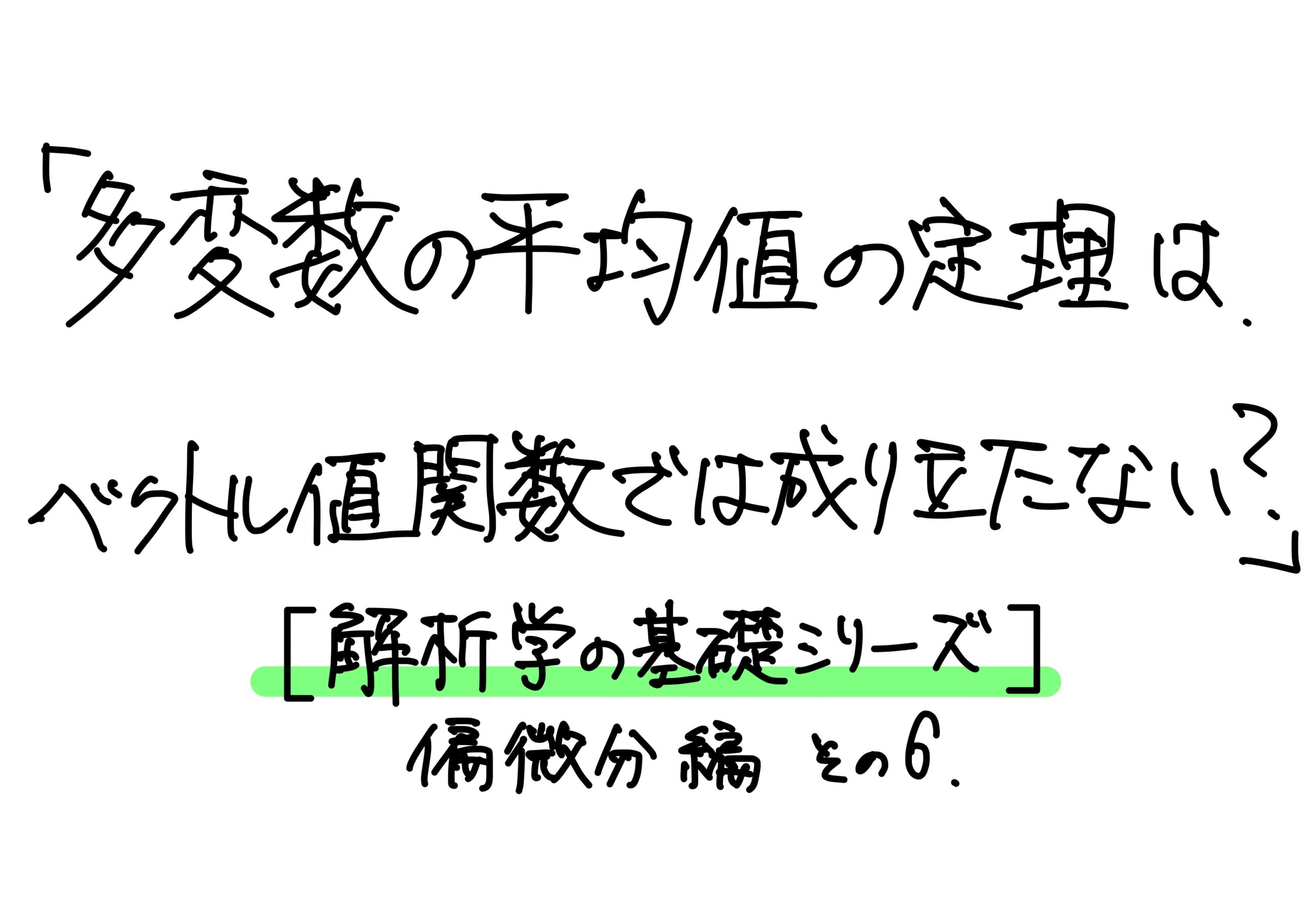

本記事は、多変数の平均値の定理について解説する記事です。

本記事を読むにあたり、偏微分、全微分について知っている必要があるため、以下の記事も合わせてご覧ください。

↓偏微分の記事

↓全微分の記事

多変数の合成関数の微分法を用いると、多変数関数版の平均値の定理とテイラーの定理が得られます。

前回(【解析学の基礎シリーズ】偏微分編 その5)で解説した多変数の合成関数の微分法を用いると、多変数関数ver.の平均値の定理とテイラーの定理(次次回に解説します)が得られます。

しかもその証明方法は殆ど1変数の場合をうまく使うことで証明が可能です。

つまり、「うまく」1変数の場合の主張を適用させることで一瞬で証明可能なのです(少なくとも多変数関数ver.の平均値の定理は一瞬です)。

ただし、多変数関数ver.の平均値の定理において重要なことは

ということです。

「え?できないの?」と筆者は初めて学んだときに思いました。

これについては後述します。

まずは1変数の場合の平均値の定理の復習

1変数の場合の平均値の定理を軽く復習します。

1変数の場合の平均値の定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その8を御覧ください。

要するに、1変数実数値関数の場合の平均値の定理は、

ということです。

厳密ではないですが、イメージとしては、ある点で微分可能な関数に対して、その点での微分係数を極限を使わずに値を求めることができる、とも言えます。

多変数の平均値の定理の問題意識

これは多変数の場合のテイラーの定理にも通づることです。

\(\Omega\)が\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}\)、\(\boldsymbol{a}\in\Omega\)とするときに、\(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\)の値はどうなる?ということです。

\(\boldsymbol{h}\)の大きさが”ほぼ”\(0\)、すなわち\(\boldsymbol{h}\)が”ほぼ”零ベクトルであれば、\(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\)と\(\boldsymbol{f}^\prime(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}\)は”ほぼ”値が同じでしょう、ということです。

これをあえて記号を用いて書くと、

$$

\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\fallingdotseq\boldsymbol{f}^\prime(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}=\nabla\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{h}

$$

ということです。

しかしながら、\(\fallingdotseq\)を用いた式というのは数学的な主張とはみなせません。

「似ている」かどうかなんて人それぞれ評価が分かれてしまうので、論理的な主張とはみなせないからです。

この「どれだけ値が似ているか」ということを数学でしっかり記述しよう、ということが問題意識になります。

多変数の場合の平均値の定理のイメージ

まだ多変数の平均値の定理を明示していませんが、イメージを述べます。

1変数の場合の平均値の定理を別の見方をしてみます。

1変数の場合のイメージは「接線の傾き」ということで説明しましたが、別の見方をしてみます。

1変数の場合の平均値の定理に出現する式を変形してみます。

\begin{eqnarray}

\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f^\prime(c)&\Leftrightarrow&f(b)-f(a)=f^\prime(c)(b-a)\\

&\Leftrightarrow&f(b)=f(a)+f^\prime(c)(b-a)

\end{eqnarray}

です。

このとき、\(b-a=S\)と新たに記号を導入してみます。

すると、\(b=a+S\)ですので、

\begin{eqnarray}

\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f^\prime(c)&\Leftrightarrow&f(b)=f(a)+f^\prime(c)(b-a)\\

&\Leftrightarrow&f(a+S)=f(a)+f^\prime(c)S

\end{eqnarray}

です。

今、\(a<c<b\)ですので、\(a<c<a+S\)だから、これを変形して\(\displaystyle0<\frac{c-a}{S}<1\)となります。

ここで、再度\(\displaystyle\theta=\frac{c-a}{S}\)とすると、\(c=a+\theta S\)となります。

従って、

\begin{eqnarray}

\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f^\prime(c)&\Leftrightarrow&f(a+S)=f(a)+f^\prime(c)S\\

&\Leftrightarrow&f(a+S)=f(a)+f^\prime(a+\theta S)\cdot S\quad(0<\theta<1)

\end{eqnarray}

となります。

すなわち、1変数の平均値の定理は

$$

f(a+S)=f(a)+f^\prime(a+\theta S)\cdot S

$$

となるような\(0<\theta<1\)が存在する、という主張になります。

これを言葉で説明すると、

ということになります。

多変数の場合でも同様のことが成り立ちます。

多変数の場合の平均値の定理のイメージ

ネタバラシになってしまいますが、多変数の場合平均値の定理を平たく言うと次になります。

$$ f(a+h,b+k)=f(a,b)+f_x(a+\theta h,b+\theta k)h+f_y(a+\theta h,b+\theta k)k $$ となるような\(0<\theta<1\)が存在する。

つまり、先程の1変数の場合と同様に

という主張になります。

これは次次回で解説するテイラーの定理にも通じるイメージです。

読者の皆様のコメントを下さい!

数学の主張の”イメージ”というと、何を思い浮かべますか?

私は結構幾何的な(図形的な)イメージを思い浮かべます。

多変数の平均値の定理のイメージは、「値がどれだけズレているか」という話をしましたが、「もっとうまいイメージが無いものかなあ」と思っています。

もしご存知であれば、是非コメントを下さい!この記事を改変します。

また、「この定理のこのイメージは本当にいいイメージだなあ」と思ったものがあれば合わせてコメントで教えて下さい!

多変数の場合の平均値の定理の証明のアイデア

多変数といえど、平均値の定理です。

つまり、「1変数の場合の平均値の定理を使えないか?」ということです。

“うまく”1変数の場合の平均値の定理を使うためのアイデアが必要になります。

さて、先程多変数の場合の平均値の定理の主張のイメージは「点\((a,b)\)から\((h,k)\)だけ動かした点での関数の値は、\(f(a,b)\)から\(f_x(a+\theta h,b+\theta k)h+f_y(a+\theta h,b+\theta k)k\)だけずれている!」と説明しました。

「点\((a,b)\)から\((h,k)\)だけ動かした点」というのは実は変数を一つ用意するだけで数式で表現可能です。

というのも、\(\boldsymbol{a}\)と\(\boldsymbol{h}\)と\(t\in[0,1]\)に対して、\(f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\)とすることで、\(\boldsymbol{a}\)からちょっとだけずらした点での関数\(f\)の値を表現できるからです。

ここまで分かればあとはなんてことありません。

結局は\(t\)に対する1変数関数なわけですので、新たに\(F(t)=f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\)として、この\(F\)に1変数の平均値の定理と1変数のテイラーの定理を使います。

まず、\(F(0)=f(\boldsymbol{a})\)、\(F(1)=f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})\)であるので、

$$

f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})-f(\boldsymbol{a})=F(1)-F(0)

$$

です。

この\(F\)は1変数関数ですので、1変数関の場合の平均値の定理を使うことができます。

では、「\(F\)の導関数\(F^\prime\)はどうなるの?」という話になってくるわけですが、\(\boldsymbol{\varphi}(t)=\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h}\)とすることで、\(F(t)=f\left(\boldsymbol{\varphi}(t))\right)\)となるので、\(F\)は\(f\)と\(\boldsymbol{\varphi}\)の合成関数です。

つまり、\(F=f\circ\boldsymbol{\varphi}\)です。

ここで、\(\boldsymbol{\varphi}^\prime(t)=\boldsymbol{h}\)です。

実際、

$$

\boldsymbol{\varphi}(t)=\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h}=

\left(

\begin{array}{c}

a_1+th_1\\

a_2+th_2\\

\vdots\\

a_n+th_n

\end{array}\right)

$$

ですので、

$$

\boldsymbol{\varphi}^\prime(t)=

\left(

\begin{array}{c}

\left(a_1+th_1\right)^\prime\\

\left(a_2+th_2\right)^\prime\\

\vdots\\

\left(a_n+th_n\right)^\prime\\

\end{array}\right)=

\left(

\begin{array}{c}

h_1\\

h_2\\

\vdots\\

h_n

\end{array}\right)=\boldsymbol{h}

$$

だからです。

故に合成関数の微分法から、

$$

F^\prime(t)=\frac{d}{dt}f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})=f^\prime\left( \boldsymbol{\varphi}(t)\right)\boldsymbol{\varphi}^\prime(t)=f^\prime(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}=\nabla f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\cdot \boldsymbol{h}

$$

となります。

特に、

$$

F^\prime(0)=\left.\frac{d}{dt}f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\right|_{t=0}=f^\prime(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}=\nabla f(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}=\nabla f(\boldsymbol{a})\cdot \boldsymbol{h}

$$

です。

ただし、\(\displaystyle\left.\frac{d}{dt}f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\right|_{t=0}\)は導関数\(\displaystyle\frac{d}{dt}f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\)に\(t=0\)を代入した値、という意味です。

この\(F^\prime(0)\)を\(\boldsymbol{a}\)における\(f\)の\(\boldsymbol{h}\)方向の方向微分係数と呼び、\(\displaystyle\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{h}}(\boldsymbol{a})\)で表します。

あくまで記号です。

つまり、

$$

\left.\frac{d}{dt}f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\right|_{t=0}=f^\prime(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}=\nabla f(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}=\nabla f(\boldsymbol{a})\cdot \boldsymbol{h}

$$

を\(\boldsymbol{a}\)における\(f\)の\(\boldsymbol{h}\)方向の方向微分係数と呼ぶ、という話です。

さて、ではいよいよ多変数の場合の平均値の定理の明示とその証明を行っていきます。

多変数の場合の平均値の定理の明示とその証明

では行きましょう!

多変数の場合の平均値の定理の明示

定理1.(多変数関数の平均値の定理)

\(\Omega\)は\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(f:\Omega\to\mathbb{R}\)は全微分可能、\(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\Omega\)、\(\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}\)、\([\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]\subset\Omega\)とするとき、 $$ (\exists \boldsymbol{c}\in(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}))\ {\rm s.t.}\ f(\boldsymbol{b})-f(\boldsymbol{a})=f^\prime(\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}) $$ である。ただし、 $$ [\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]=\{(1-t)\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}\ |\ t\in[0,1]\},\\ (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\{(1-t)\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}\ |\ t\in(0,1)\} $$ である。\([\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]\)と\((\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\)という妙な記号を導入しましたが、これらは\(\boldsymbol{a}\)と\(\boldsymbol{b}\)を通る線分で、前者が点\(\boldsymbol{a}\)と\(\boldsymbol{b}\)を含むような\(\boldsymbol{a}\)と\(\boldsymbol{b}\)を通る線分、後者は点\(\boldsymbol{a}\)と\(\boldsymbol{b}\)を含まないような\(\boldsymbol{a}\)と\(\boldsymbol{b}\)を通る線分のことです。

ここで注意なのですが、1変数の平均値の定理の場合のように

$$

\frac{f(\boldsymbol{b})-f(\boldsymbol{a})}{\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}}=f^\prime(\boldsymbol{c})

$$

と書いてはいけません。

なぜなら\(f(\boldsymbol{b})-f(\boldsymbol{a})\)も\(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\)もベクトルなので、ベクトル同士は割り算ができないからです。

では、証明しましょう!

多変数の場合の平均値の定理の証明

定理1.の証明

\(\boldsymbol{h}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\)、\(F(t)=f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\ (t\in\mathbb{R})\)とすると、

$$

f(\boldsymbol{b})-f(\boldsymbol{a})=F(1)-F(0),\quad F^\prime(t)=f^\prime(\boldsymbol{a}Lt\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}

$$

です。

ここで、1変数の場合の平均値の定理を使います。

1変数の場合の平均値の定理の証明は【解析学の基礎シリーズ】1変数実数値関数の微分編 その8を御覧ください。

1変数の場合の平均値の定理を別の見方をしてみます。で述べた通り、1変数の場合の平均値の定理の主張は

$$

(\exists \theta\in(0,1))\ {\rm s.t.}\ f(a+S)-f(a)=f^\prime(a+\theta S)\cdot S

$$

と書き換えられる、というわけですので、これを\(a=0\)、\(S=1\)として\(F\)に適用させると、

$$

(\exists \theta\in(0,1))\ {\rm s.t.}\ F(1)-F(0)=F^\prime(\theta)\cdot 1

$$

となります。

さて、

$$

f(\boldsymbol{b})-f(\boldsymbol{a})=F(1)-F(0),\quad F^\prime(t)=f^\prime(\boldsymbol{a}Lt\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}

$$

だったわけですので、

$$

(\exists \theta\in(0,1))\ {\rm s.t.}\ f(\boldsymbol{b})-f(\boldsymbol{a})=f^\prime(\boldsymbol{a}+\theta\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}

$$

が成り立っています。

ここで、\(\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\theta\boldsymbol{h}\)とすると、\(\boldsymbol{c}\in(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\)で、\(f(\boldsymbol{b})-f(\boldsymbol{a})=f^\prime(\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\)です。

定理1.の証明終わり

平均値の定理をベクトル値関数に適用させることはできません。

平均値の定理をベクトル値関数に適用させることはできないのです。

なぜかと言うと、実数値関数の場合の定理の証明を振り返って遡ると、実数値関数の最大値の存在(ワイエルシュトラスの最大値定理)まで行き着きます。

この証明をベクトル値まで拡張するのは難しいのです。

平均値の定理がベクトル値関数では成り立たない、という例を1つ挙げます。

例2.\(\boldsymbol{f}:\mathbb{R}\ni x\mapsto

\left(

\begin{array}{c}

\cos x\\

\sin x

\end{array}

\right)

\in\mathbb{R}^2\)は\(\cos x\)と\(\sin x\)が\(C^\infty\)級ですので、\(C^1\)級ですから、\(\boldsymbol{f}\)は全微分可能です。

\(a=0\)、\(b=2\pi\)としたとき、

$$

\boldsymbol{f}(b)-\boldsymbol{f}(a)=

\left(

\begin{array}{c}

1\\

0

\end{array}

\right)-

\left(

\begin{array}{c}

1\\

0

\end{array}

\right)=

\left(

\begin{array}{c}

0\\

0

\end{array}

\right)=\boldsymbol{0}

$$

です。

一方で、

$$

\boldsymbol{f}^\prime(x)=

\left(

\begin{array}{c}

\left(\cos x\right)^\prime\\

\left( \sin x\right)^\prime

\end{array}

\right)=

\left(

\begin{array}{c}

-\sin x\\

\cos x

\end{array}

\right)

$$

で、このノルムは\(\sqrt{\sin^2 x+\cos^2 x}=1\)ですので、\(\boldsymbol{f}^\prime(x)\neq0\)です。

特に、\(c\in(a,b)\)に対して、\(\boldsymbol{f}^\prime(c)(b-a)\neq0\)です。

従って、\(\boldsymbol{f}(b)-\boldsymbol{f}(a)\)と\(\boldsymbol{f}^\prime(c)(b-a)\)は等しくありません。

結

今回は、多変数の平均値の定理を証明して、平均値の定理はベクトル値関数には適用できない、ということを解説しました。

結局は”うまく”やることで1変数の場合に帰着できて、証明自体は誠にシンプルです。

ただ、注意なのが、多変数実数値関数には平均値の定理が成り立ちますが、ベクトル値関数の場合には必ずしも成り立たない、ということです。

次回は多変数のテイラーの定理の準備をします。

質問、コメントなどお待ちしております!

どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!

お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。

もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。

Twitterでもリプ、DM問わず質問、コメントを大募集しております!

コメントは下記コメント欄から投稿でき、Twitterは右のサイドバーからフォローできます!

※本文中に皆様のご意見を求めましたが、それについてのコメントもお待ちしております。

コメントをする