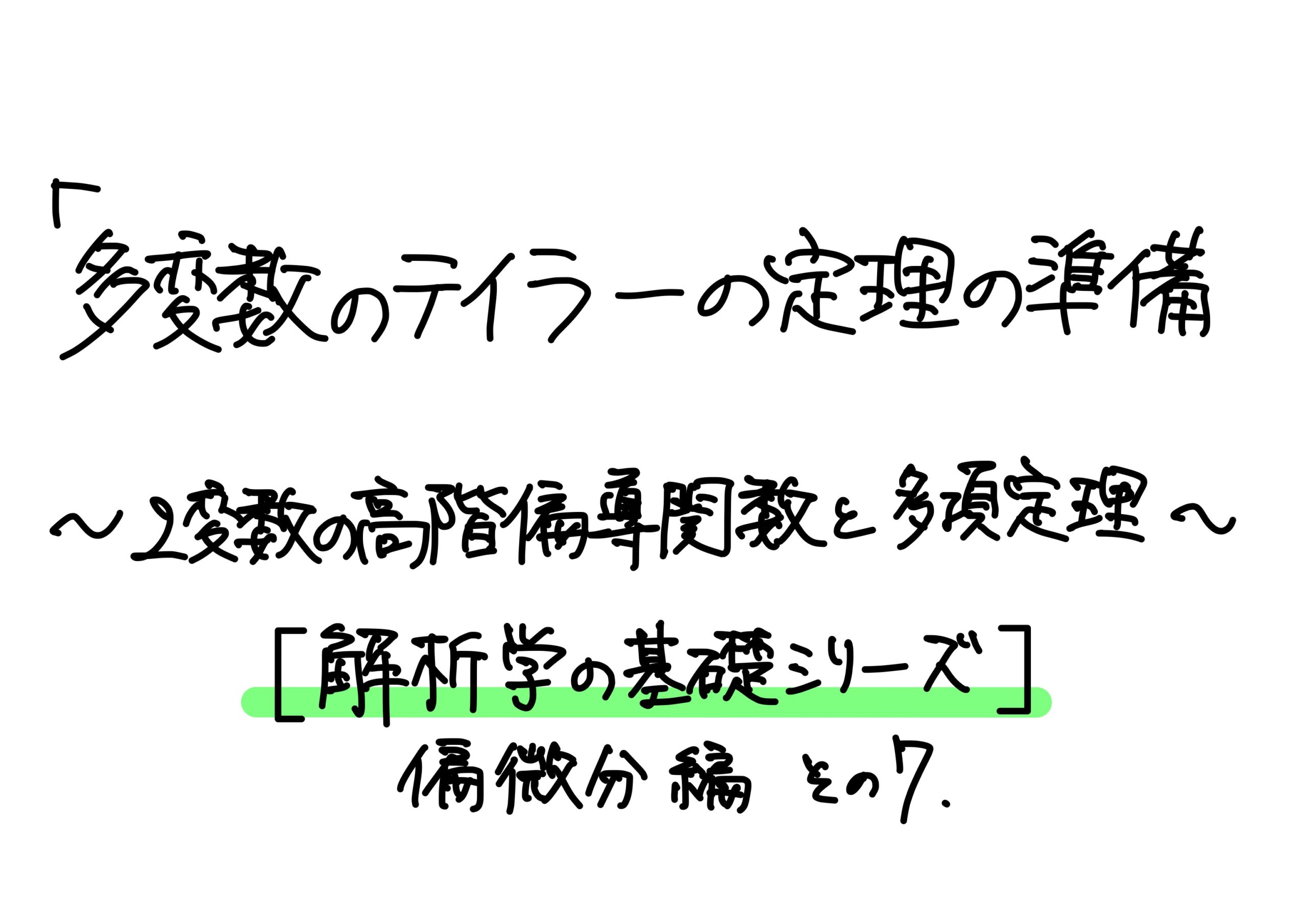

本記事の内容

本記事は多変数の場合のテイラーの定理の証明のために必要な準備をする記事です。

特に、2変数関数の高階導関数と多項定理について解説する記事です。

本記事を読むにあたり、偏微分、全微分について知っている必要があるため、以下の記事もあわせて御覧ください。

↓偏微分の記事

↓全微分の記事

多変数の場合もテイラーの定理が成り立ちます。

多変数関数の場合もテイラーの定理が成り立ちます。

むしろテイラーの定理は多変数の場合の方がよく使われると思います。

言ってしまえば、多変数のテイラーの定理が分かってしまえば、1変数の場合は変数を減らすだけですので、多変数のテイラーの定理を理解すれば事足ります。

そもそもテイラーの定理は、ある条件下の関数に対して高階導関数の微分係数を用いて多項式展開する、という話でしたので、多変数になると、多変数の場合の高階導関数と多項式展開が必要になります。

そこで、今回は高階導関数と多項定理について解説します。

2変数関数の高階導関数

多変数の高階導関数を話すために、ここで計算をしてみます。

\(C^\infty\)級の2変数関数\(f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}\ (x,y)\)と、\((a,b)\in\mathbb{R}^2\)、\((h,k)\in\mathbb{R}^2\)があるとき、

$$

F(t)=f(a+th,b+tk)\quad (t\in\mathbb{R})

$$

で定めます。

このとき、\(F\)の2階偏導関数と3階偏導関数を計算してみましょう。

まずは1階偏導関数の計算

これは多変数の1階の合成関数の微分をすれば良いだけです。

故に

$$

F^\prime(t)=\frac{\partial f}{\partial x}(a+th,b+tk)h+\frac{\partial f}{\partial x}(a+th,b+tk)h

$$

です。

次に2階偏導関数を計算してみます。

\(F^\prime(t)\)を更に\(t\)で微分してみます。

\begin{eqnarray}

F^{(2)}(t)=\frac{F^\prime(t)}{dt}&=&\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a+th,b+tk)h+\frac{\partial f}{\partial x}(a+th,b+tk)h\right)\\

&=&

\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a+th,b+tk)h^2+\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(a+th,b+tk)hk\\

&&+\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(a+th,b+tk)hk+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a+th,b+tk)k^2

\end{eqnarray}

ここで、以下の事実を使います。

定理1.

\(\Omega\)は\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m\)は\(C^2\)級とするとき、任意の\(i,j\in\{1,\dots,n\}\)および\(\boldsymbol{a}\in\Omega\)に対して、 $$ \frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_i\partial x_j }(\boldsymbol{a})=\frac{\partial^2 \boldsymbol{f}}{\partial x_j\partial x_i }(\boldsymbol{a}) $$定理1.の証明は【解析学の基礎シリーズ】偏微分編 その2を御覧ください。

今、\(f\)は\(C^\infty\)級ですので、\(f\)は\(C^2\)級です。

従って定理1.から

$$

\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(a+th,b+tk)hk=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(a+th,b+tk)h

$$

が成り立ちます。

故に

\begin{eqnarray}

F^{(2)}(t)&=&

\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a+th,b+tk)h^2+\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(a+th,b+tk)hk\\

&&+\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(a+th,b+tk)h+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a+th,b+tk)k^2\\

&=&

\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a+th,b+tk)h^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(a+th,b+tk)hk\\

&&+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a+th,b+tk)k^2\\

\end{eqnarray}

となります。

ここで、「おや?係数が\((a+b)^2=a^2+2ab+b^2\)と同じじゃね?しかも2階偏微分を2乗と捉えればまさに\((a+b)^2=a^2+2ab+b^2\)の形じゃね?」となった方、鋭いです。

最後に3階の偏導関数を求めてみます。

更に3階偏導関数を計算してみます。

これも同じです。

ゴリゴリ計算します。

\begin{eqnarray}

F^{(3)}(t)=\frac{dF^{(2)}}{dt}(t)&=&\frac{d}{dt}\left(

\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a+th,b+tk)h^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right.(a+th,b+tk)hk\\

&&\left.+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a+th,b+tk)k^2\right)\\

&=&\frac{\partial^3f }{\partial x^3}(a+th,b+tk)h^3\\

&&+\frac{\partial^3f }{\partial y^2\partial x}(a+th,b+tk)hk^2+\frac{\partial^3f }{\partial y\partial x\partial y}(a+th,b+tk)hk^2\\

&&\quad+\frac{\partial^3f }{\partial x\partial y^2}(a+th,b+tk)h^2k\\

&&+\frac{\partial^3f }{\partial x^2\partial y}(a+th,b+tk)h^2k+\frac{\partial^3f }{\partial x\partial y\partial x}(a+th,b+tk)h^2k\\

&&\quad+\frac{\partial^3f }{\partial y\partial x^2}(a+th,b+tk)h^2k\\

&&+\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(a+th,b+tk)h^3

\end{eqnarray}

です。

ここで、再度定理1.を使うと、

\begin{eqnarray}

\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}&=&\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y\partial x}=\frac{\partial^3 f}{\partial y\partial x^2}\\

\frac{\partial^3 f}{\partial y^2\partial x}&=&\frac{\partial^3 f}{\partial y\partial x\partial y}=\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\\

\end{eqnarray}

ですから、

\begin{eqnarray}

F^{(3)}(t)&=&\frac{\partial^3f }{\partial x^3}(a+th,b+tk)h^3\\

&&+3\frac{\partial^3f }{\partial x^2\partial y}(a+th,b+tk)h^2k+3\frac{\partial^3f }{\partial x\partial y^2}(a+th,b+tk)h^2k\\

&&+\frac{\partial^3f }{\partial y^3}(a+th,b+tk)k^3\\

\end{eqnarray}

となります。

この場合もまた\((a+b)^3=a^2+3a^2b+3ab^2+b^3\)と似た形をしていますね。

\(m\)階偏導関数はどうなりますか?

どうなるかと言うと、以下になります。

\begin{eqnarray}

F^{(m)}(t)&=&\sum_{r=0}^m {}_n \mathrm{C}_r

\frac{\partial^m f}{\partial x^r\partial y^{m-r}}(a+th,b+tk)h^rk^{m-r}\\

&=&\left( h\frac{\partial }{\partial x}+k\frac{\partial }{\partial y}\right)^mf(a+th,b+tk)

\end{eqnarray}

これの証明は特定の場合、すなわち\(f(a+th,b+tk)\)の場合の話ですので証明は省略します。

ただ、数学的帰納法で証明ができます。

とはいえ、これを2変数ではなく\(n\)変数に一般化した事実を後述し、証明します。

さて、上の事実から\(m\)階偏導関数を計算するときには、二項定理が必要になります。

それを二項だけでなく\(m\)項に対して一般化した事実を多項定理といいます。

これを証明します。

多項定理 〜\((a_1+\dots+a_n)^m\)の展開公式〜

では、主張を明示します。

定理3.(多項定理(the multinomial theorem))

\(n,m\in\mathbb{N}\)、\(n\geq 2\)とするとき、 \begin{eqnarray} (a_1+\dots+a_n)^m&=& \sum_{1\leq i_1,i_2,\dots,i_m\leq n}a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}\\ &=& \sum_{\substack{\alpha_1,\alpha_2},\dots,\alpha_n\in\mathbb{N}\cup\{0\}\\ \alpha_1+\alpha_2+\dots+ \alpha_n=m}\frac{m!}{\alpha_1!\alpha_2!\dots \alpha_n!}a_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2}\dots a_n^{\alpha_n} \end{eqnarray}この定理3.の証明の方針は、分配法則でとにかくゴリゴリにバラして行くということです。

定理3.の証明

(前半の証明)

まずは、定理3.の主張の式の前半

$$

\sum_{1\leq i_1,i_2,\dots,i_m\leq n}a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}

$$

を証明しましょう。

分配法則は

$$

(a_1+a_2+\dots+a_n)A=a_1A+a_2A+\dots+a_nA

$$

ですから、つまり

$$

\left( \sum_{i=1}^na_i\right)A=\sum_{i=1}^n\left(a_iA \right)

$$

です。

これを2回使うと、

$$

(a_1+a_2+\dots+a_n)^2=\left( \sum_{i=1}^na_i\right)\left( \sum_{j=1}^na_j\right)=\sum_{i=1}^n\left( a_1\sum_{j=1}^na_j\right)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\left( a_ia_j\right)

$$

となります。

同様にして、\(m\)個の積の場合、\(m-1\)回だけ分配法則を使って

$$

(a_1+a_2+\dots+a_n)^m=\sum_{i_1=1}^n\sum_{i_2=1}^n\cdots\sum_{i_m=1}^n\left( a_{i_1}a_{i_2}\dots a_{i_m}\right)

$$

となります。

この右辺の和の記号\(\sum\)を省略して

$$

\sum_{1\leq i_1,i_2,\dots,i_m\leq n}a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}

$$

と書く、というわけです。

(後半の証明のための準備)

さて、後半の証明の参考のために、二項定理を復習しておきます。

定理4.(二項定理)

$$ (a+b)^m=\sum_{k=0}^m{}_m \mathrm{C}_ka^{m-k}b^k=\sum_{k=0}^m{}_m \mathrm{C}_ka^kb^{m-k} $$二項係数\({}_m \mathrm{C}_k\)についての次の公式はパスカルの三角形を作るときにも使われますので、よく知っているかもしれませんが、明示して証明します。

補題5.

$${}_m \mathrm{C}_{k-1}+{}_m \mathrm{C}_k={}_{m+1} \mathrm{C}_k$$補題5.の証明

\begin{eqnarray}

{}_m \mathrm{C}_{k-1}+{}_m \mathrm{C}_k&=&

\frac{m!}{(k-1)!\left( m-(k-1)\right)!}+\frac{m!}{k!(m-k)!}\\

&=&\frac{m!}{(m-k+1)!}+\frac{m!}{k!(m-k)!}\\

&=&\frac{k}{k(k-1)!}\cdot\frac{m!}{(m-k+1)!}+\frac{m!}{k!}\cdot\frac{m-k+1}{(m-k+1)(m-k)!}\\

&=&\frac{m!}{k!(m-k+1)!}\left( k+(m-k+1)\right)\\

&=&\frac{m!}{(m+1)}{k!(m-k+1)!}\\

&=&\frac{(m+1)!}{k!\left( (m+1)-k\right)!}\\

&=&{}_{m+1} \mathrm{C}_k

\end{eqnarray}

補題5.の証明終わり

定理4.(二項定理)の証明

数学的帰納法で証明します。

\(m=1\)のとき、

$$

a+b=\sum_{k=0}^1{}_1 \mathrm{C}_ka^{1-k}b^k=\sum_{k=0}^1{}_1 \mathrm{C}_ka^kb^{1-k}

$$

が成り立ちますので、\(m=1\)のときには成り立ちます。

\(m=k\)のときに成り立つとします。

すると、

\begin{eqnarray}

(a+b)^{k+1}&=&(a+b)(a+b)^k\\

&=&(a+b)\sum_{r=0}^n{}_k \mathrm{C}_ra^{k-r}b^r\\

&=&\sum_{r=0}^k{}_k \mathrm{C}_ra^{k+1-r}b^r+\sum_{r=0}^k{}_k \mathrm{C}_ra^{k-r}b^{r+1}

\end{eqnarray}

です。

右辺第一項は

$$

\sum_{r=0}^k{}_k \mathrm{C}_ra^{k+1-r}b^r=a^{k+1}+\sum_{r=1}^k{}_k \mathrm{C}_ra^{k+1-r}b^r

$$

です。

また、右辺第二項は、途中で\(r+1\)を\(r^\prime\)と置き換えて

\begin{eqnarray}

\sum_{r=0}^k{}_k \mathrm{C}_ra^{k-r}b^{r+1}&=&\sum_{r=0}^k{}_k \mathrm{C}_ra^{(k+1)-(r+1)}b^{r+1}\\

&=&\sum_{r^\prime=1}^{k+1}{}_k \mathrm{C}_{r^\prime-1}a^{k+1-r^\prime}b^{r^\prime}\\

&=&\sum_{r=1}^k{}_k \mathrm{C}_{r-1}a^{k+1-r}b^r+b^{k+1}

\end{eqnarray}

です。

従って、

\begin{eqnarray}

(a+b)^{k+1}&=&a^{k+1}+\sum_{r=1}^k\left({}_k \mathrm{C}_r+{}_k \mathrm{C}_{r-1}\right)a^{k+1-r}b^r+b^{k+1}\\

&=&a^{k+1}+\sum_{r=1}^k{}_{k+1} \mathrm{C}_{r}a^{k+1-r}b^r+b^{k+1}\\

&=&\sum_{r=0}^{k+1}{}_{k+1} \mathrm{C}_{r}a^{k+1-r}b^r+b^{k+1}\\

\end{eqnarray}

となるので、\(m=k+1\)のときでも成り立っています。

故に任意の自然数\(m\)に対して成り立っています。

定理4.(二項定理)の証明終わり

ここで、二項定理が

$$

(a+b)^n=\sum_{r=0}^n{}_n \mathrm{C}_ra^rb^{n-r}=\sum_{\alpha+\beta=n}\frac{n!}{\alpha!\beta!}a^\alpha b^\beta

$$

と書けることに注意しておきます。

さて、では定理3.の証明に戻ります。

(後半の証明)

\(n\)についての数学的帰納法で証明します。

\(n=2\)の場合は定理4.の二項定理そのものですので、成り立ちます。

\(n=k\)のときに成り立っている、すなわち

\begin{eqnarray}

(a_1+\dots+a_k)^m&=&

\sum_{1\leq i_1,i_2,\dots,i_m\leq k}a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}\\

&=&

\sum_{\substack{\alpha_1,\alpha_2},\dots,\alpha_k\in\mathbb{N}\cup{0}\\ \alpha_1+\alpha_2+\dots+ \alpha_k=m}\frac{m!}{\alpha_1!\alpha_2!\dots \alpha_k!}a_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2}\dots a_k^{\alpha_k}

\end{eqnarray}

が成り立っているとします。

このとき、

\begin{eqnarray}

(a_1+a_2+\dots+a_k+a_{k+1})^m&=&

\left( (a_1+a_2+\dots+a_k)+a_{k+1}\right)^m\\

&=&\sum_{\alpha+\beta=m}\frac{m!}{\alpha!\beta!}(a_1+a_2+\dots+a_k)^\alpha a_{k+1}^\beta\\

&=&\sum_{\alpha+\beta=m}\frac{m!}{\alpha!\beta!}\sum_{\substack{\alpha_1,\alpha_2},\dots,\alpha_k\in\mathbb{N}\cup{0}\\ \alpha_1+\alpha_2+\dots+ \alpha_k=\alpha}\frac{\alpha!}{\alpha_1!\alpha_2!\dots \alpha_k!\beta!}a_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2}\dots a_k^{\alpha_k}a_{k+1}^\beta\\

&=&\sum_{\substack{\alpha_1,\alpha_2},\dots,\alpha_k,\beta\in\mathbb{N}\cup{0}\\ \alpha_1+\alpha_2+\dots+ \alpha_k+\beta=m}\frac{\alpha!}{\alpha_1!\alpha_2!\dots \alpha_k!\beta!}a_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2}\dots a_k^{\alpha_k}a_{k+1}^\beta

\end{eqnarray}}

です。

これはまさに\(n=k+1\)のときに成り立っている、ということですので、\(2\)以上の任意の自然数に対して定理3.が成り立っているということを示しています。

定理3.の証明終わり

読者の皆様のコメントを下さい!

数学をやっていると「なんだこれ。分からない。」ということがよくあります。

例えばテストが近くて「わからないから、事実だけ覚えてしまおう。」ということはあるかもしれませんが、基本的には「なぜそうなるんだろうか」ということをしっかり考えると思います。

しかし、分からないことが直ちに分かることはむしろ少ないと思います。

それ故、「なんでだろうなあ」ということを頭の隅に置いておいて、ふとした時に考え直す、ということをするかと思います。

筆者の場合「分からない→考えてみる→やっぱり分からない→時間を置く→ふとしたときに考え直す→それでも分からない→半ばあきらめて頭の隅に追いやる→ひょんなことから思い出して考える→どうしても分からない→困る→一旦忘れる→もう一回だけ考えてみる→突然分かる」という感じです。

ご経験がある方はお分かりかと思いますが、本当に”突然”分かりますよね。

筆者の場合は一度お風呂で頭を洗っているときに”突然”分かったことがあります。

その時は急いで頭を洗い流して思いついたことを書き留めました。

みなさんはどういうときに突然分かりましたか?是非コメントで教えて下さい!

\(m\)次微分(高階偏導関数)

では、多変数のテイラーの定理で出現する高階偏導関数について解説します。

そのためにまずは記号を導入します。

記号のお話

\(m\)次微分の記述を簡単にするために以下の記号を導入します。

\(m\)次微分

$$ \left( d^mf\right)_x(h)=\sum_{1\leq i_1,i_2,\cdots,i_m\leq n}\frac{\partial^mf}{\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}\cdots\partial x_{i_m}}(x)h_{i_1}h_{i_2}\cdots h_{i_m} $$ を\(f\)の\(x\)における\(m\)次微分と呼ぶ。これは\(h\)に関する\(m\)次同時多項式(\(m\)次形式)である。少しネタバラシをすると、\(m=1,2\)の場合が重要です。

\(m=1\)のとき、\(\left( d^1f\right)_a(h)=f^\prime(a)h\)で、\(m=2\)のとき、\(\left( d^2f\right)_a(h)\)は後の記事で解説する\(f\)の\(a\)におけるヘッセ行列(Hesse行列、ヘシアンとも)\(\displaystyle H(a)=\left( \frac{\partial^2f }{\partial x_i\partial x_j}(a)\right)\)を係数とする二次形式\(\displaystyle\left( H(a)h,h\right)=\sum_{i,j=1}^n\frac{\partial^2f }{\partial x_i\partial x_j}(a)h_ih_j\)です。

多変数のテイラーの定理の証明に必要な事実

この記事で一番重要なことを述べます。

定理6.

\(\Omega\)が\(\mathbb{R}^n\)の開集合、\(k\in\mathbb{N}\)、\(f:\Omega\to\mathbb{R}\)は\(C^k\)級、\(\boldsymbol{a}\in\Omega\)、\(\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^n\)、\([\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}]\subset\Omega\)とする。ただし $$ [\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}]=\{(1-t)\boldsymbol{a}+t(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})\ |\ t\in[0,1]\} $$ である。このとき $$ F(t)=f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\quad(t\in[0,1]) $$ とおくと、\(F:[0,1]\to\mathbb{R}\)は\(C^k\)級で、\(\forall m\in\{1,\dots,k\}\)に対して $$ F^{(m)}(t)=\left( d^mf\right)_{\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h}}(\boldsymbol{h}) $$ である。証明はなんてことありません。

数学的帰納法で証明するだけです。

定理6.の証明

\(m\)に関する数学的帰納法で証明します。

\(m=1\)の場合については以下の連鎖律を使います。

定理7.(合成関数の微分法、chain rule (連鎖律))

\(\Omega\)、\(D\)はそれぞれ\(\mathbb{R}^n\)、\(\mathbb{R}^m\)の開集合で、\(\boldsymbol{a}\in\Omega\)、\(\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m\)、\(\boldsymbol{g}:D\to\mathbb{R}^l\)、\(\boldsymbol{f}(\Omega)\subset D\)、\(\boldsymbol{b}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})\)、\(\boldsymbol{f}\)は\(\boldsymbol{a}\)で全微分可能、\(\boldsymbol{g}\)は\(\boldsymbol{b}\)で全微分可能ならば、\(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f}\)は\(\boldsymbol{a}\)で微分可能で、 $$ (\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})^\prime(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{g}^\prime(\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{f}^\prime(\boldsymbol{a}) $$ である。\(\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\)、\(\boldsymbol{z}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})\)と書けば、上式の第\((i,j)\)成分は $$ \frac{\partial z_i}{\partial x_j}=\sum_{k=1}^m\frac{\partial z_i}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x_j}\quad (1\leq i\leq l,\ 1\leq j\leq n) $$ である。

定理7.の証明は【解析学の基礎シリーズ】偏微分編 その5を御覧ください。

さて、定理7.から

\begin{eqnarray}

F^{(1)}(t)=F^\prime(t)&=&\frac{d}{dt}f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\\

&=&f^\prime(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\\

&=&f^\prime(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}\\

&=&\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_i

\end{eqnarray}

となります。

だたし、最後の等式

$$

f^\prime(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}

=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_i

$$

については、\(f^\prime(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\)が\((1,n)\)型の横ベクトル、\(\boldsymbol{h}\)が\((n,1)\)型の縦ベクトルですので、\(f^\prime(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}\)は\(f^\prime(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})\)と\(\boldsymbol{h}\)の内積を表しているため、実数値となります。

さて、

$$

\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_i=\sum_{1\leq i_1\leq n}\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_{i_1}

$$

と書き直すことができます。

すなわち、\(m=1\)の場合は成り立ちます。

\(m\)のときに成り立つとしましょう。

すなわち、

$$

F^{(m)}(t)=\sum_{1\leq i_1,i_2,\cdots,i_m\leq n}\frac{\partial^mf}{\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}\cdots\partial x_{i_m}}(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_{i_1}h_{i_2}\cdots h_{i_m}

$$

が成り立っているとしましょう。

このとき、\(f\)は\(k\)級で、\(1\leq m\leq k\)なのですから、\(m\)階微分の順序が交換可能であることに注意すると、

\begin{eqnarray}

F^{(m)}(t)=\frac{d}{dt}F^{(m)}(t)&=&

\sum_{1\leq i_1,i_2,\cdots,i_m\leq n}\frac{d}{dt}\frac{\partial^mf}{\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}\cdots\partial x_{i_m}}(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_{i_1}h_{i_2}\cdots h_{i_m}\\

&=&

\sum_{1\leq i_1,i_2,\cdots,i_m\leq n}\left(\sum_{i=1}^n\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x_i\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}\cdots\partial x_{i_m}}( \boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_i\right)h_{i_1}h_{i_2}\cdots h_{i_m}\\

&=&

\sum_{1\leq i_1,i_2,\cdots,i_m,i_{m+1}\leq n}\sum_{i=1}^n\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}\cdots\partial x_{i_m}\partial x_{i_{m+1}}}( \boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})h_{i_1}h_{i_2}\cdots h_{i_m}h_{i_{m+1}}

\end{eqnarray}

となります。

これはまさに\(m+1\)の場合でも成り立っている、ということを指していますので、\(m(\leq k)\)について成り立ちます。

定理6.の証明終わり

\(m\)次微分を計算してみましょう!

してみましょう。

例8.\(f(x_1,x_2)=\sin x_1x_2\)とします。

このとき、\(\boldsymbol{a}=(a,b)=(0,0)\)、\(\boldsymbol{h}=(1,1)\)として、

$$

F(t)=f(\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{h})=f\left( (0,0)+t(1,1)\right)=f(t,t)=\sin t^2\quad (t\in[0,1])

$$

として\(F^{(3)}(t)\)を計算してみます。

まずは、真正直に計算してみましょう。

\begin{eqnarray}

F^{(1)}(t)&=&\frac{d}{dt}\sin t^2=\left( \cos t^2\right)\cdot 2t=2t\cos t^2\\

F^{(2)}(t)&=&\frac{d}{dt}F^{(1)}(t)=\frac{d}{dt}\left(2t\cos t^2\right)\\

&=&2\cos t^2+2t(-\sin t^2)\cdot2t=2\cos t^2-4t^2\sin t^2\\

F^{(3)}(t)&=&\frac{d}{dt}F^{(2)}(t)=\frac{d}{dt}\left(2\cos t^2-4t^2\sin t^2\right)\\

&=&2t\cdot(-2\sin t^2)-8t\sin t^2-4t^2\cdot2t\cdot\cos t^2\\

&=&-12t\sin t^2-8t^3\cos t^2

\end{eqnarray}

さて、では先程証明した定理6.から\(F^{(3)}(t)\)を導出してみましょう。

\(\boldsymbol{h}=(1,1)\)ですから\(h_{i_1},h_{i_2},h_{i_3}=1\)に注意すると、

\begin{eqnarray}

F^{(3)}(t)&=&\sum_{1\leq i_1,i_2,i_3\leq 2}\frac{\partial^3f}{\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}\partial x_{i_3}}((0,0)+t(1,1))h_{i_1}h_{i_2}h_{i_3}\\

&=&\sum_{1\leq i_1,i_2,i_3\leq 2}\frac{\partial^3f}{\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}\partial x_{i_3}}(t,t)\\

&=&\frac{\partial^3f }{\partial x_1^3}(t,t)+\frac{\partial^3 f}{\partial x_2\partial x_1}(t,t)+

\frac{\partial^3 f}{\partial x_1\partial x_2\partial x_1}(t,t)+\frac{\partial^3 f}{\partial x_2^2\partial x_1}(t,t)\\

&&+\frac{\partial^3 f}{\partial _1^2\partial x_2}(t,t)+\frac{\partial^3 f}{\partial x_2\partial x_1\partial x_2}(t,t)+\frac{\partial^3 f}{\partial x_1\partial x_2^2}(t,t)+\frac{\partial^3 f}{\partial x_2^3}(t,t)

\end{eqnarray}

となります。

さて、

\begin{eqnarray}

\frac{\partial^3f }{\partial x_1^3}(t,t)&=&-t^3\cos t^2\\

\frac{\partial^3 f}{\partial x_2\partial x_1}(t,t)&=&-2t\sin t^2-t^3\cos t^2\\

\frac{\partial^3 f}{\partial x_1\partial x_2\partial x_1}(t,t)&=&-2t\sin t^2-t^3\cos t^2\\

\frac{\partial^3 f}{\partial x_2^2\partial x_1}(t,t)&=&-2t\sin t^2-t^3\cos t^2\\

\frac{\partial^3 f}{\partial _1^2\partial x_2}(t,t)&=&-2t\sin t^2-t^3\cos t^2\\

\frac{\partial^3 f}{\partial x_2\partial x_1\partial x_2}(t,t)&=&-2t\sin t^2-t^3\cos t^2\\

\frac{\partial^3 f}{\partial x_1\partial x_2^2}(t,t)&=&-2t\sin t^2-t^3\cos t^2\\

\frac{\partial^3 f}{\partial x_2^3}(t,t)&=&-t^3\cos t^2

\end{eqnarray}

です。

従って、

\begin{eqnarray}

F^{(3)}(t)&=&2(-t^3\cos t^2)+6(-2t\sin t^2-t^3\cos t^2)\\

&=&-12t\sin t^2-8t^3\cos t^2

\end{eqnarray}

となり、ま正直に計算した値と一致します。

結

今回は、多変数のテイラーの定理の準備ということで、多項定理と\(m\)次微分について解説しました。

1変数のテイラーの定理を思い出すと、ある条件下の関数に対して高階導関数の微分係数を用いて多項式展開する、という話でしたので、多変数になると、多変数の場合の高階導関数と多項式展開が必要になります。

今回はそれについて解説した、ということです。

次回は新企画「エレガントな解答を求む!に1時間でチャレンジしてみる」です。

本記事の続きの多変数のテイラーの定理は次次回に行います。

質問、コメントなどお待ちしております!

どんな些細なことでも構いませんし、「定理〇〇の△△が分からない!」などいただければ全てお答えします!

お問い合わせの内容にもよりますが、ご質問はおおよそ3日以内にお答えします。

もし直ちに回答が欲しければその旨もコメントでお知らせください。直ちに対応いたします。

Twitterでもリプ、DM問わず質問、コメントを大募集しております!

コメントをする