本記事の内容

本記事は写像の特別な性質である「単射、全射、全単射」について解説する記事である。

「写像?」となっている方は以下の記事を参照してください。

序

前回、「写像…?何すか写像って?」ということを皮切りに写像とはどういうものかを解説した。

とどのつまり、写像とは何だったか、というと、

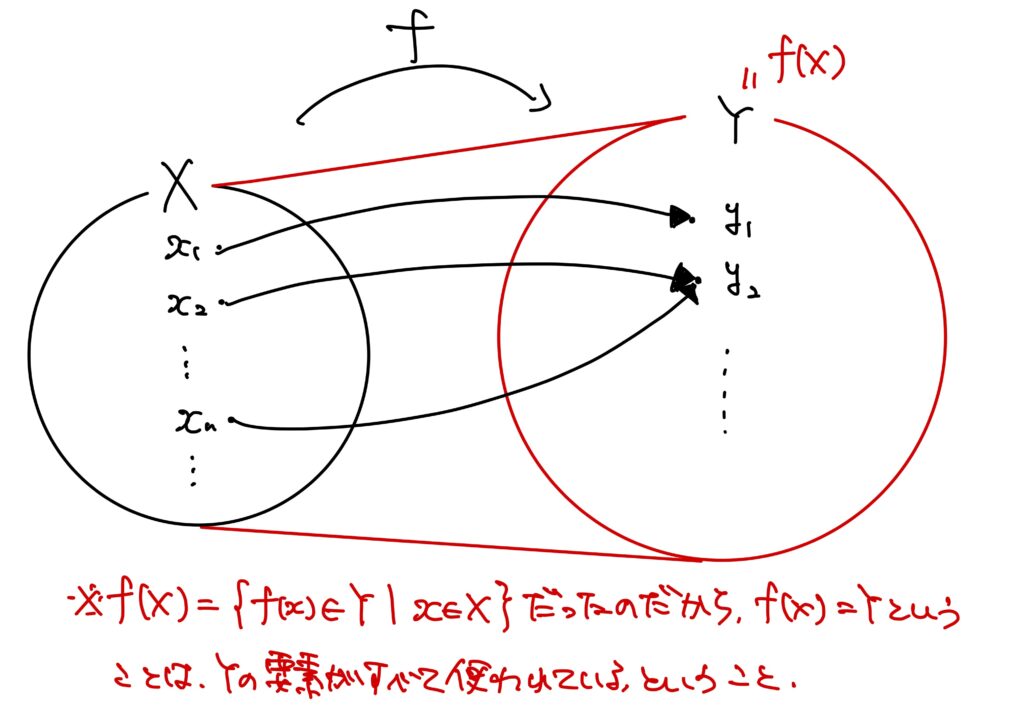

だった。

写像の中で特に重要な性質に「単射、全射、全単射」がある。

これは写像というよりも関数を扱う上で重要になってくる概念である。

写像の重要な性質というわけなので、単射、全射、全単射は「どのように対応するのか」ということに言及する性質である。

特に、ある写像が全単射であるときに限り逆写像(逆関数)が存在する。

単射

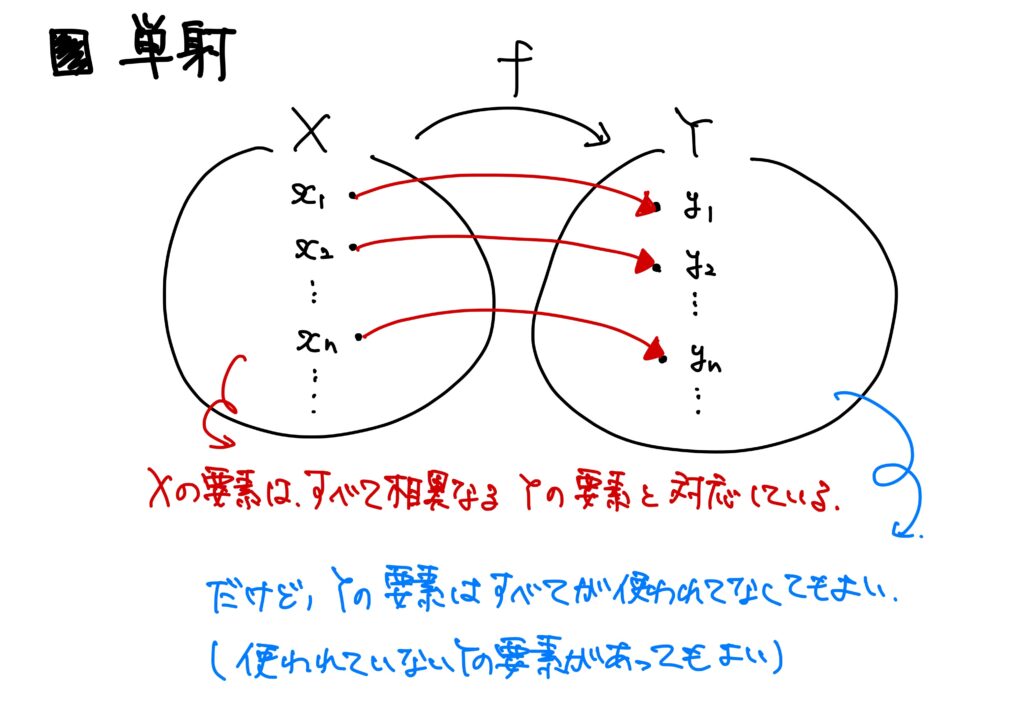

「単射って何?」というと、要は「定義域の異なる要素は、対応する終域の要素も異なるような写像のこと。」ということである。

これを前回書いた例を少々改変したver.で見てみよう。

例1′.(料理を食べるときに使う食器との対応規則の改変ver.)

\(X’=\{カレー,ステーキ、おにぎり\}\)、\(Y’=\{スプーン,ナイフ,手,足\}\)とする。

このとき、カレーはスプーンで食べるため(手で食べる人もいるだろうが、日本人では極めて稀だと思うので排除している)、カレーとスプーンを対応させる。

同様にステーキはスプーンでは食べず、手で食べると熱い。

同様に足で食べる人もいない(見たことがない)。

ステーキはかじりつくのではなくナイフで切って小分けにして食べる。

故にステーキはナイフと対応させる。

おにぎりを食べるときにスプーン、ナイフ、足を使うことはないだろう(お上品な方は使うかもしれないが、筆者のような庶民には無縁)。

従って、おにぎりと手を対応させる。

この対応規則を\(h_0\)と書くとき、今述べた

- カレーとスプーン

- ステーキとナイフ

- おにぎりと手

という対応関係は、

- \(h_0(カレー)=スプーン\)、

- \(h_0(ステーキ)=ナイフ\)、

- \(h_0(おにぎり)=手\)

と書かれるのだった。

このとき、カレー、ステーキ、おにぎりはそれぞれスプーン、ナイフ、手に対応しているので、カレー、ステーキ、おにぎりは別々の\(Y\)の要素と対応している。

すなわち、任意の定義域の別々要素が終域の別々の要素と対応しているとき、その対応(写像)は単射であるという。

そもそも写像は、定義域の要素が終域の要素ただ1つと対応していれば良いので、定義域の異なる要素が終域の同じ要素と対応していても良い。

勿論、定義域の異なる要素が終域の異なる要素と対応していても良い。

このときに写像は単射である、というわけである。

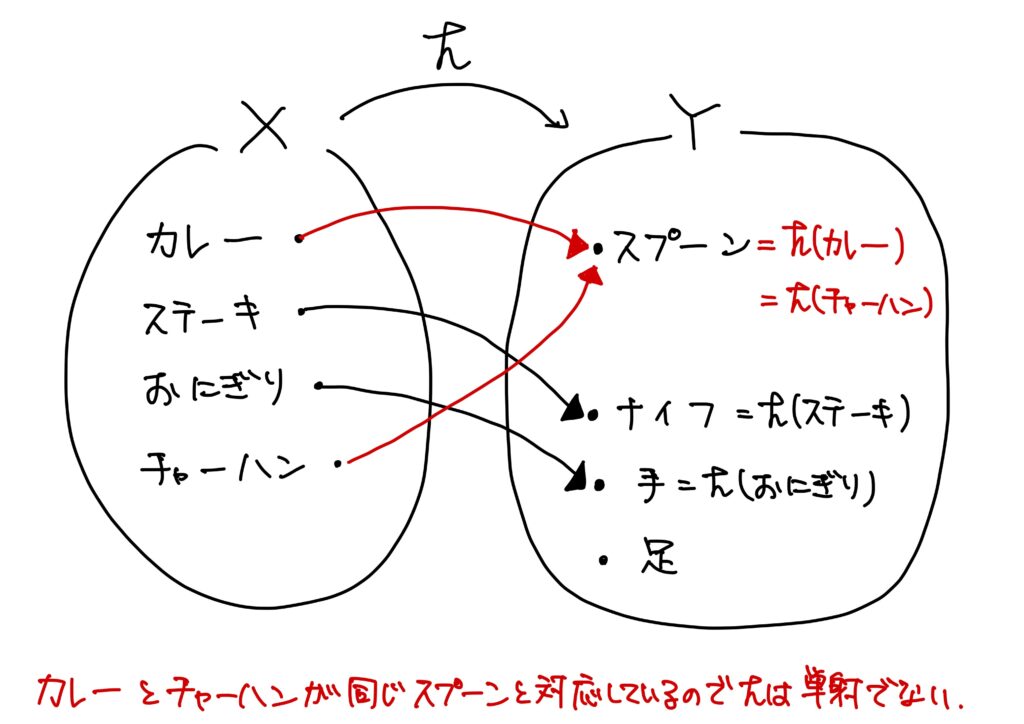

ちなみに、前回の記事においての例1.は、\(X=\{カレー,ステーキ、おにぎり,チャーハン\}\)、\(Y=\{スプーン,ナイフ,手,足\}\)とし、

- カレーとスプーン

- ステーキとナイフ

- おにぎりと手

- チャーハンとスプーン

という対応だった。

つまり、

- \(h(カレー)=スプーン\)、

- \(h(ステーキ)=ナイフ\)、

- \(h(おにぎり)=手\)、

- \(h(チャーハン)=スプーン\)

だった。

この場合、カレーとチャーハンがスプーンという同じ要素に対応してしまっているので、この\(h:X\to Y\)は写像だが、単射ではない。

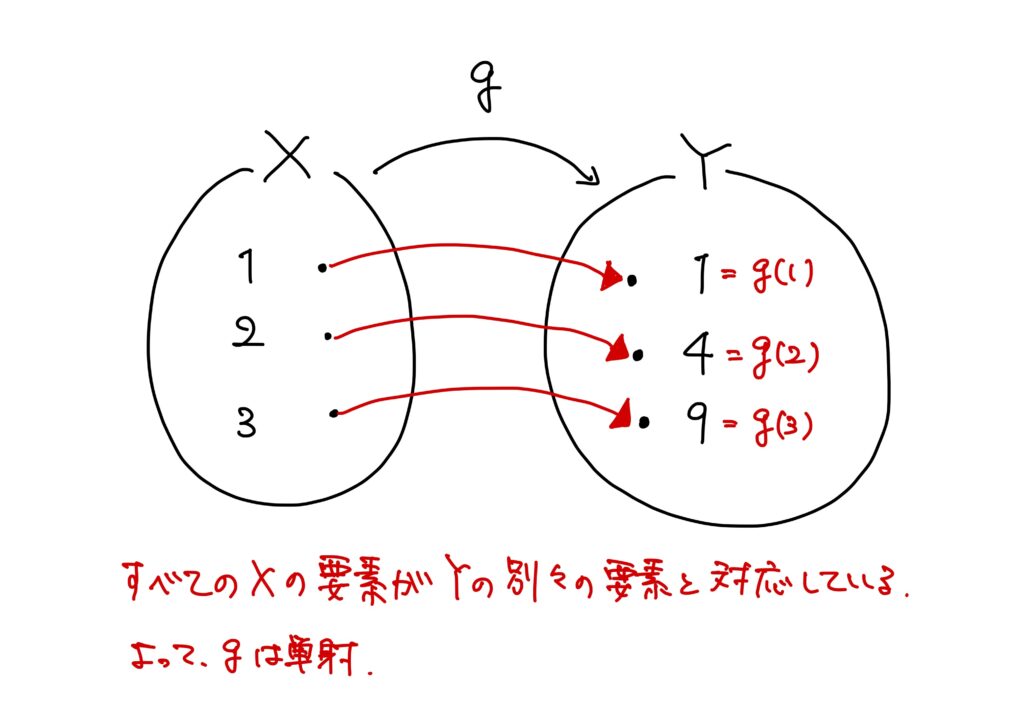

例2.(数学っぽい例)

\(X=\{1,2,3\}\)、\(Y=\{1,4,9\}\)とする。

\(X\)の要素\(1,2,3\)に対して\(Y\)の要素\(1,4,9\)を次のように対応させる。

- \(1\in X\)と\(1\in Y\)、

- \(2\in X\)と\(4\in Y\)、

- \(3\in X\)と\(9\in Y\)。

この対応規則を\(g\)と書く。

このとき、

- \(g(1)=1\)、

- \(g(2)=4\)、

- \(g(3)=9\)。

である。

この例においても、

\(1,2,3\in X\)はそれぞれ\(1,4,9\in Y\)に対応しているので、\(1,2,3\ X\)は別々の\(Y\)の要素と対応している。

すなわち、任意の定義域の別々要素が終域の別々の要素と対応している。

従って\(g:X\to Y\)は単射である。

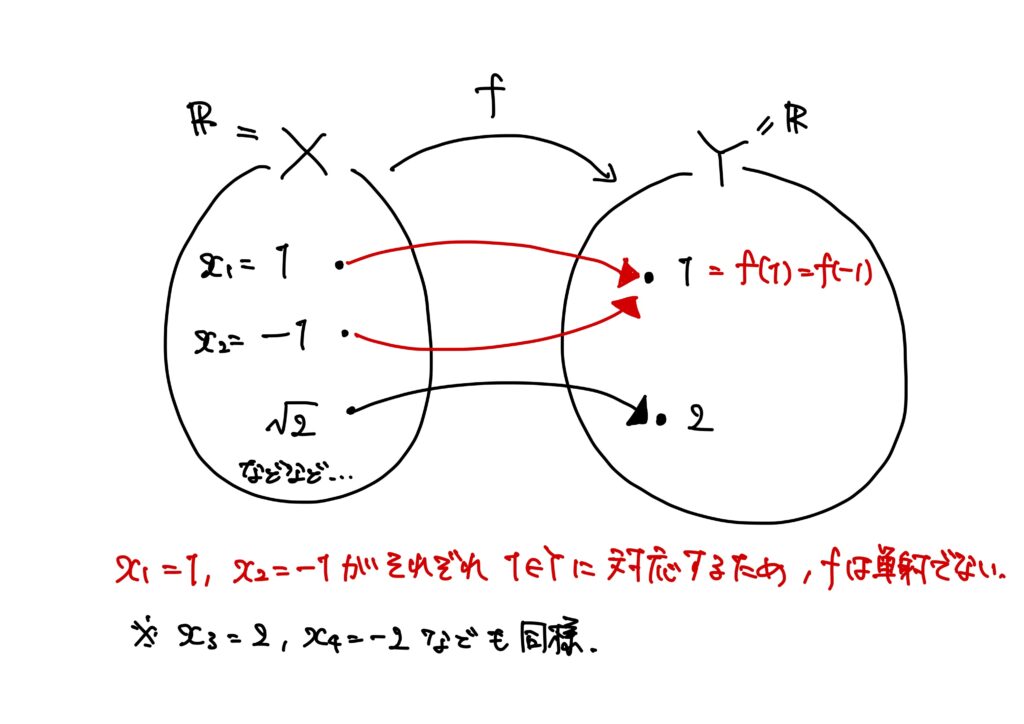

例3.(実数値の関数)

\(X=Y=\mathbb{R}\)とする。

このとき、任意の\(x\in X=\mathbb{R}\)に対して、\(Y=\mathbb{R}\)の要素\(y\)と\(x^2\)とを対応させる。

すなわち、任意の\(x\in X\)に対して、\(y\in Y\)を\(y=x^2\)で対応させる、と言っているわけである。

つまりこの対応規則\(f\)は

$$(\forall x\in X)\ f(x)=x^2$$

ということである。

この\(f\)は単射ではない。

実際、\(x_1=1\)、\(x_2=-1\)とすると、\(f(x_1)=f(x_2)=1\)であるため、\(x\in X\)が相異なっていても同じ\(y\in Y\)と対応しているからである。

これを論理式で書くと、次である。

「単射であることを示しなさい!」と言われたらば上記の命題を示しなさい、ということである。

!注意!

筆者の経験なのだが、若干古めの数学書には、単射よりも一対一という表記が多く現れる気がする。

しかし、筆者はあまり好きではない(勿論、好き好きなので、しっくり来る呼び名を使ってもらって構わない)。

というのも、一対一と言われると「定義域\(X\)と終域\(Y\)の全ての要素に対応がある。」ような気がするからである。

しかし、単射は\((\forall x,x’\in X)\ (f(x)= f(x’)\Rightarrow x=x’)\)が成り立つことなのだから、終域\(Y\)の要素は全て使われていなくても良い(使われていない要素があってもよい)。

そういう意味では筆者は単射と呼んでいる。

※勿論、単射と一対一のどちらでも通じます。

全射

単射は「定義域の異なる要素は、対応する終域の要素も異なるような写像のこと。」だった。

単射の場合、終域の要素は全て使われていなくても良い(終域の要素に対応しない定義域の要素があっても良い)。

これに対して全射は「終域の要素が全て使われている写像」である。

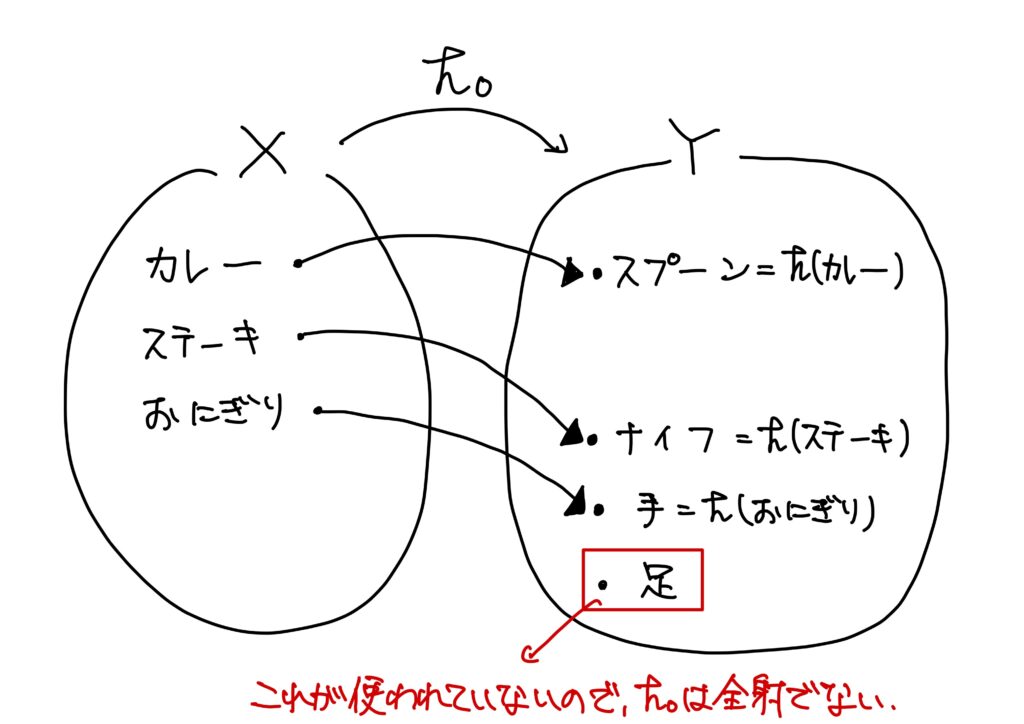

例1′.(料理を食べるときに使う食器との対応規則の改変ver.)

\(X’=\{カレー,ステーキ、おにぎり\}\)、\(Y’=\{スプーン,ナイフ,手,足\}\)とする。

このとき、写像\(h_0:X\to Y\)を

- \(h_0(カレー)=スプーン\)、

- \(h_0(ステーキ)=ナイフ\)、

- \(h_0(おにぎり)=手\)

で定める。

このとき、\(Y\)の要素であるスプーン、ナイフ、手にはそれぞれと対応するカレー、ステーキ、おにぎりという\(X\)の要素が存在する。

しかし、足\(\in Y\)と対応する\(X\)の要素は存在しない。

つまり、終域の要素が全て使われているわけではない(使われていない終域の要素が存在する)。

従って、この写像は全射ではない。

同様に例1.も全射ではない。

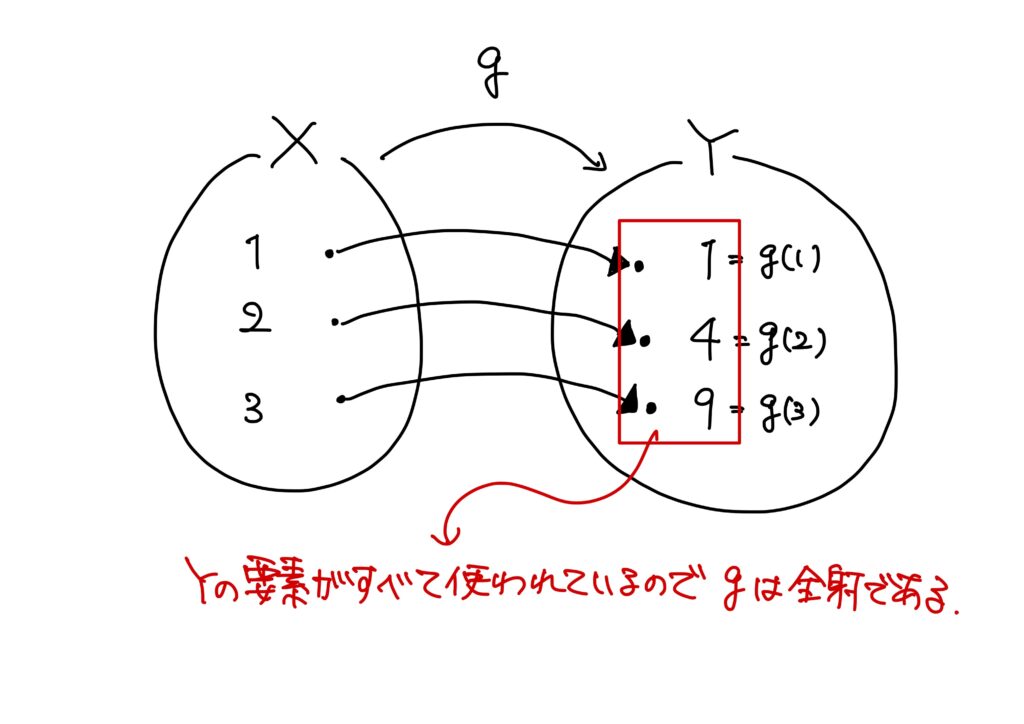

例2.(数学っぽい例)

\(X=\{1,2,3\}\)、\(Y=\{1,4,9\}\)とする。

写像\(g:X\to Y\)を

- \(g(1)=1\)、

- \(g(2)=4\)、

- \(g(3)=9\)。

で定める。

このとき、終域\(Y\)の要素\(1,4,9\)には全て、それぞれに対応する定義域\(X\)の要素が存在する。

つまり、終域のすべての要素が使われている。

従って、\(g:X\to Y\)は全射である。

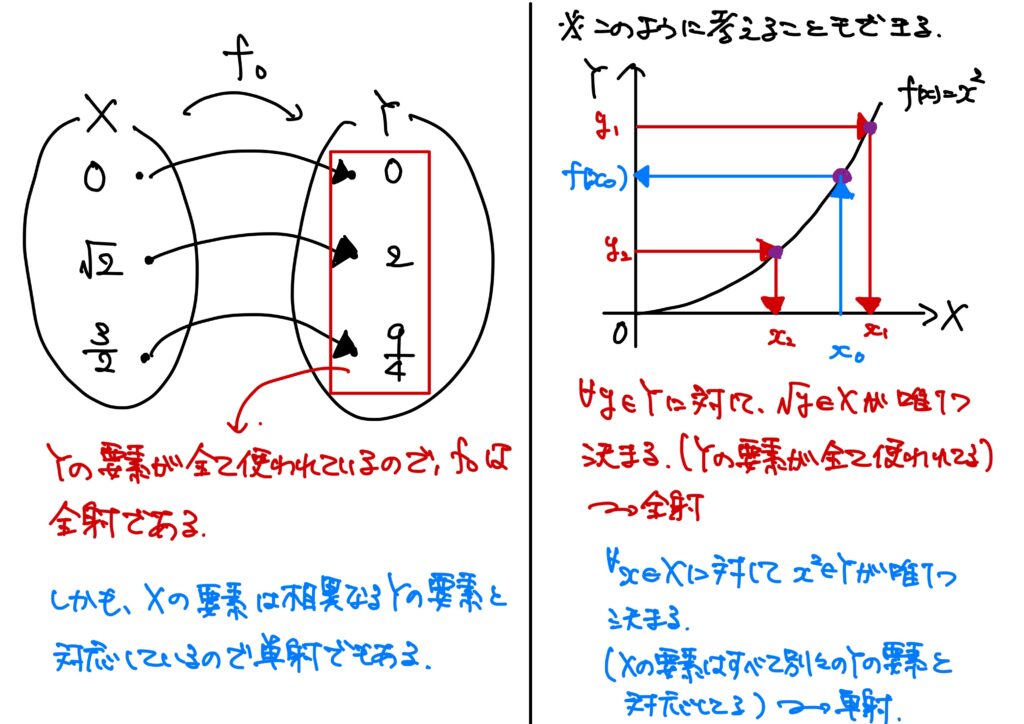

例3′.(実数値の関数のちょっと改変ver.)

\(X=Y=\{x\in\mathbb{R}\mid x\geq0\}\)とする。

このとき、写像\(f_0:X\to Y\)を\(f_0(x)=x^2\)で定める。

この\(f_0\)は全射である。

実際、任意の\(y\in Y\)に対して、\(\pm\sqrt{y}\in X\)が存在するからである。

ここで、この\(f_0\)は単射でもある。

なぜなら、任意の\(x_1,x_2\in X\)に対して、\(x_1\neq x_2\)ならば、\(f_0(x_1)=x_1^2\)であり、\(f_0(x_2)=x_2^2\)であるので、\(f_0(x_1)\neq f_0(x_2)\)であるからである。

一方、\(X=Y=\mathbb{R}\)とした例3.は全射ではない。

というのも、負の実数\(y\in Y=\mathbb{R}\)が対応する\(x\in X=\mathbb{R}\)が存在しないからである。

これを論理式で書けば、次である。

ここで1つ事実を述べる。

この証明はさほど難しくないので、是非挑戦してみてほしい。

(証明)

\(f:X\to Y\)を写像とする。

このとき、「\(f:X\to Y\)が全射\(\Rightarrow f(X)=Y\)」かつ「\(f(X)=Y\Rightarrow f:X\to Y\)が全射」が真であることを示せば良い。

①「\(f:X\to Y\)が全射\(\Rightarrow f(X)=Y\)」の証明

写像\(f\)が全射であるとする。

すなわち、

$$(\forall y\in Y)(\exists x\in X)\ {\rm s.t.}\ y=f(x)$$

が成り立っているとする。

このとき、

- \(f(X)\subset Y\),

- \(f(X)\supset Y\)

を示せば良い(※集合が等しいとはこういうことだった!論理と集合シリーズ その5を参照)。

- \(f(X)\subset Y\)について

$$(\forall y\in f(X)\Rightarrow y\in Y)$$

を示せば良い(※部分集合とはこういうことだった!論理と集合シリーズ その5参照)。

\(f(X)\)は\(f\)の値域であるので、

$$f(X)=\{f(x)\in Y\mid x\in X\}$$

である(写像って?を参照)。

任意の\(y\in f(X)\)に対して、\(f(X)=\{f(x)\in Y\mid x\in X\}\)なのだから、\(y=f(x)\)と書ける。

\(f(x)\)は\(x\in X\)と対応する\(Y\)の要素を指すのだから、\(f(x)\in Y\)である。

すなわち、\(y\in Y\)である。

※この1.は、\(f\)が全射でなくとも、写像であれば常に成り立つ。 - \(f(X)\supset Y\)について

$$(\forall y\in Y\Rightarrow y\in f(X))$$

を示せば良い。

\(f\)が全射であるため、

$$(\forall y\in Y)(\exists x\in X)\ {\rm s.t.}\ y=f(x)$$

が成り立っている。

すなわち任意の\(y\in Y\)に対して、\(y=f(x)\)を満たす\(x\in X\)を見つけてこれる。

\(f(X)=\{f(x)\mid x\in X\}\)なのだから、\(f(x)\in f(X)\)である。

従って、\(y\in f(X)\)である。

故に、\(f:X\to Y\)が全射\(\Rightarrow f(X)=Y\)である。

②「\(f(X)=Y\Rightarrow f:X\to Y\)が全射」の証明

\(f(X)=Y\)とする。

このとき

$$(\forall y\in Y)(\exists x\in X)\ {\rm s.t.}\ y=f(x)$$

を示せば良い。

すなわち、上記を満たすような\(x\in X\)を見つけてきなさい、ということである。

今、\(f(X)=Y\)なのだから、任意の\(y\in Y\)に対して、\(y\in f(X)\)である(\(f(X)\subset Y\)かつ\(f(X)\supset Y\)だから)。

従って、ある\(x_0\in X\)が存在して、\(y=f(x_0)\)である。

\(x\)として先程見つけた\(x_0\)を採用すれば、任意の\(y\in Y\)に対して、ある\(x\in X\)が存在して、\(y=f(x)\)を満たす。

従って、

$$(\forall y\in Y)(\exists x\in X)\ {\rm s.t.}\ y=f(x)$$

が成り立つ。

故に「\(f(X)=Y\Rightarrow f:X\to Y\)が全射」が成り立つ。

以上により、

$$f:X\to Yが全射\Leftrightarrow f(X)=Y$$

である。

(Q.E.D.)

この命題により、「写像\(f:X\to Y\)が全射と言われたらば、\(f(X)=Y\)のことだ!」と思って良いわけである。

\(f(X)\)は任意の\(x\in X\)に対してその\(x\)と対応する\(Y\)の要素の集合なのだから、\(f(X)=Y\)ということは、\(Y\)の要素が全部使われているということなのである。

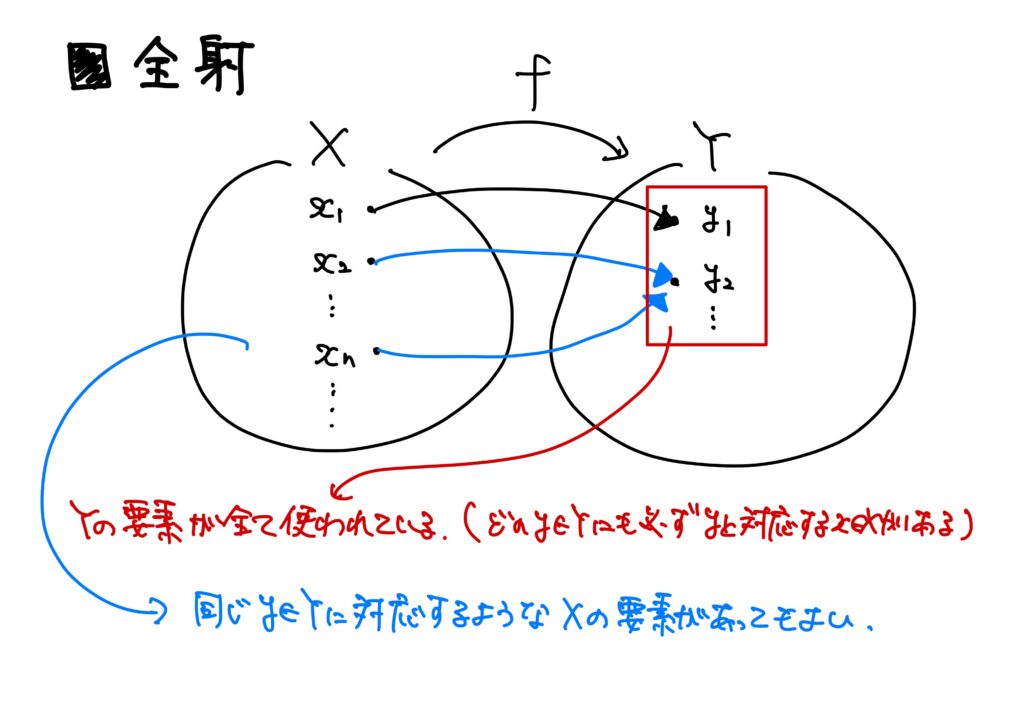

全単射

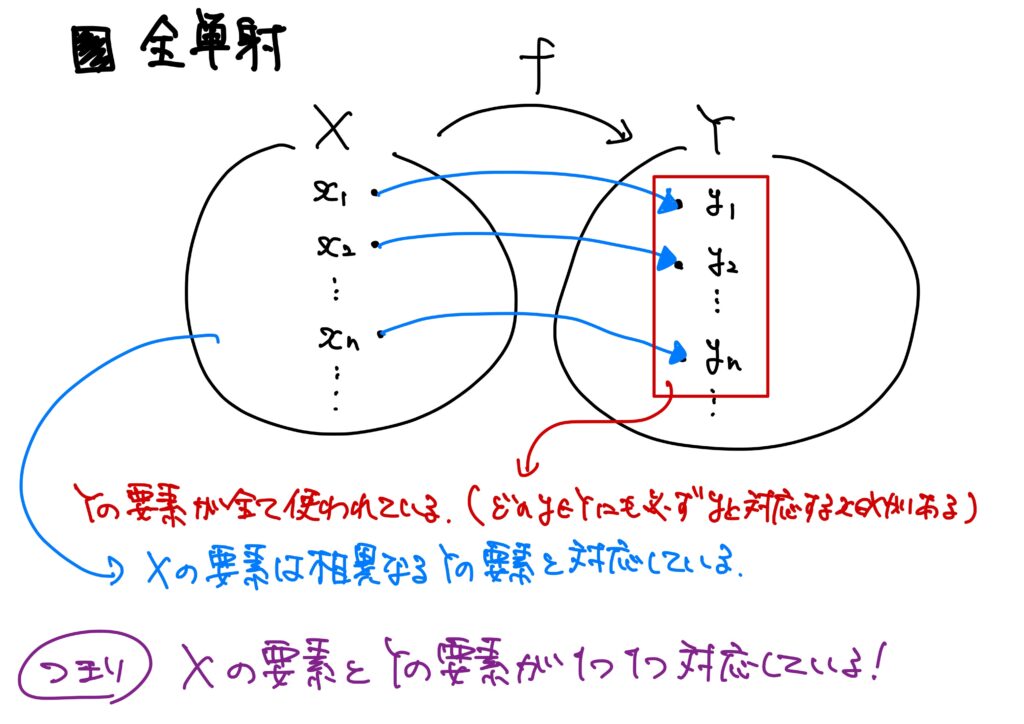

全単射は単射かつ全射な写像のことを指す。

読んで字の如しというわけである。

すなわち、写像の性質の中でも強い条件の部類に入ると思われる。

「全単射だと何か嬉しいのか?」と言われれば、「”全単射であるときに限り”後述する逆写像(逆関数)が存在する」ということである。

例1,1’2,3,3’を思い出してみよう。

- 例1.は単射ではなく、全射でもない。

- 例1′.は単射であるが、全射でない。

- 例2は単射であるし、全射でもある。

- 例3.は単射ではなく、全射でもない。

- 例3′.は単射であり、全射でもある。

だった。

従って、全単射なのは例2.と例3’である。

全単射を言い換えてみると、

ということである。

さらに言い換えれば、

ということである。

(※うまく言えなかった気がするので、「ん?」となったら下図を見てください。)

これを論理式で書けば、次である。

- \((\forall x,x’\in X)\ (f(x)= f(x’)\Rightarrow x=x’)\),

- \(f(X)=Y\)

余談その1(集合の濃度)

実は、全単射は逆写像(逆関数)の存在以外にも重要な役割を果たす。

それは集合の”濃度”である。

集合における濃度というのは、要素の数のことである。

これは簡単に数えられる程度の要素しかない集合に対してはあまり意味はないのだが、要素の数が有限個であっても膨大である場合や無限個である場合には誠に重宝する。

2つの集合において、濃度が等しい、平たく言えば要素の数が一致しているということはそれらの集合に全単射が存在するということなのである。

一つずつダブらずに対応してるんだから、要素の数は等しいよね、という発想である。

有限個の場合は「へーそーなんだー」で終わってしまうのだが、これが無限個の場合だと結構面白い(と思う)。

なぜかというと、自然数の集合\(\mathbb{N}\)と自然数の集合の直積集合\(\mathbb{N}^2\)は実は濃度が一致している。

すなわち、\(\mathbb{N}\)と\(\mathbb{N}^2\)の間には全単射が存在するので要素の数は同じでなのである。

筆者は最初、「んなわけあるか!嘘つくな!\(\mathbb{N}^2\)のほうが多いに決まっててんだろ!」と思ったのだが、なんとこれが本当に全単射が存在してしまうのである。

「無限って不思議だぁ…」と思った瞬間でもある。

興味があったら調べてみてほしい。

(※ちなみに、自然数の集合と偶数の集合にも全単射があるので濃度は一致してるヨ。)

逆写像

逆?

全単射の節で少々ネタバラシしたのだが、全単射であるときに限り逆写像(逆関数)が存在する。

高校数学では「逆関数を求めなさい。」という問題を解いたことがあると思われるが、逆写像(逆関数)は必ずしも存在するわけではない。

しかし、高校数学ではそれを学ばない(範囲外のため)、「逆関数を求めろ?んなもん簡単だろ。\(y=f(x)\)を\(x=\)の形にして最後に\(x\)と\(y\)を入れ替えればいいんだから。」で終わってしまう。

さて、逆写像という概念は至ってシンプルである。

というのも、「\(X\)の要素から\(Y\)の要素への対応があるんだったら、同じ規則で\(Y\)の要素から\(X\)の要素への対応もあるんじゃね?」という発想だからである。

つまり、「今までは\(x\)と\(f(x)\)の対応を考えていたけど、今度は\(f(x)\)から\(x\)への対応を考えてみようぜ」ということで、\(f(x)\)から\(x\)への対応というのは、”\(f(x)\)から\(x\)に戻る”写像ということである。

しかし、写像\(f\)というのは終域\(Y\)の要素が全て使われていなくても良い。

一方\(Y\)の要素から\(X\)の要素に写像\(g\)を定めるためには\(Y\)の要素を全て使う必要がある。

従って、\(X\)の要素全てと\(Y\)の要素全てに対応関係がある全単射の場合でなければ写像\(f\)と逆の対応(写像)、すなわち、”元にに戻す”対応\(g\)は考えられないのである。

\(f\)が全単射であるとき\(f\)とこの\(g\)は逆写像の関係にある、と言ったりする。

しかしながら、”もとに戻さなくて良い”のであれば、\(f:X\to Y\)とは全く関係なく、\(g:Y\to X\)という写像を(\(X\)と\(Y\)の要素が無限個なら)いくらでも作ることはできる。

これらはあくまで別々の写像なのであって、逆写像の関係にはない。

実際、\(X=\mathbb{R}\)、\(Y=\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq 0\}\)のとき、\(f:X\to Y\)を\(f(x)=x^2\)とする。

このとき、\(f\)は全射であるが、単射ではない。

さらに、\(g:Y\to X\)を\(g(y)=y\)とすると、確かに\(g\)は\(Y\)から\(X\)への写像であるのだが、”もとには戻らない”ので\(f\)とは逆写像の関係にはない。

とどのつまり、\(f\)の逆写像というのは

ということなのである。

恒等写像

逆写像を厳密に語るために1つ特別な写像のお話をする。

と言っても非常に簡単で、\(X\neq\emptyset\)であるとき\(f:X\to X\)において、つまり自分から自分への写像であって、\(X\)の要素はすべて自分自身と対応づける、という対応である。

この写像を\(X\)の恒等写像という。

\(X=\mathbb{R}\)のとき、\(f:X\to X\)を\(f(x)=x\)とすると恒等写像である。

これは中学数学でよく出る1次関数\(y=x\)である。

以上のことを式で書けば、

で、逆写像って厳密に何よ?

逆写像というのは「\(f(x)\)を\(x\)に戻すような写像」のことであった。

これを合成写像の概念を思い出してみれば、別の言い方をすることができるのである。

それは、「\(x\)を\(f(x)\)に対応させた後、\(f(x)\)を\(x\)に戻すような写像」である。

もう少々詳しく言うと、逆写像は「\(x\)を\(f\)で\(f(x)\)に対応させた後、\(f(x)\)に\(x\)に戻すように対応させたとき、元の\(x\)に戻ってくる写像」ということなのである。

これはまさに、というわけなのである。「\(f\)と\(f(x)\)に\(x\)に戻すように対応\(g\)を合成すると、恒等写像だ!」

というわけなのである。

以上のことを式で書くと次である。

例1.

\(X=\{カレー,ステーキ、おにぎり,チャーハン\}\)、\(Y=\{スプーン,ナイフ,手,足\}\)とし、

に対して、\(h:X\to Y\)を

- \(h(カレー)=スプーン\)、

- \(h(ステーキ)=ナイフ\)、

- \(h(おにぎり)=手\)、

- \(h(チャーハン)=スプーン\)

で定めた。

しかし、足\(\in Y\)と対応する\(X\)の要素が無いし、スプーンの対応先がカレーとチャーハンの2つあるため、\(h_1:Y\to X\)をどのように定めても\(h_1\)は逆写像になりえない。

実際、スプーンをカレーに、ナイフをステーキに、手をおにぎりに、スプーンをチャーハンに対応させるためには

- \(h_1(スプーン)=カレー\)、

- \(h_1(ナイフ)=ステーキ\)、

- \(h_1(手)=おにぎり\)、

- \(h_1(スプーン)=チャーハン\)

としなければならないのだが、なんとスプーンにはカレーとチャーハンの2つの対応先が存在することになり、\(h_1\)は写像でないためである。

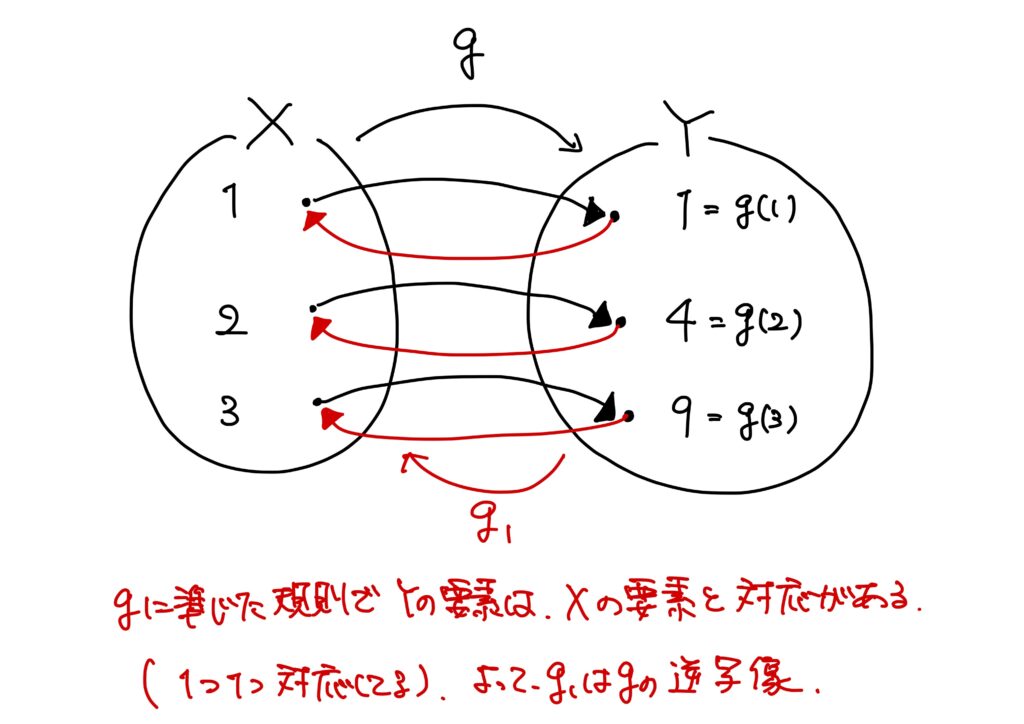

例2.

\(X=\{1,2,3\}\)、\(Y=\{1,4,9\}\)とする。

写像\(g:X\to Y\)を

- \(g(1)=1\)、

- \(g(2)=4\)、

- \(g(3)=9\)。

で定める。

また、\(g_1:Y\to X\)を

- \(g_1(1)=1\)、

- \(g_1(4)=2\)、

- \(g_1(9)=3\)。

として定める。

このとき、

- \((g_1\circ g)(1)=g_1(g(1))=g_1(1)=1\),

- \((g_1\circ g)(2)=g_1(g(2))=g_1(4)=2\),

- \((g_1\circ g)(3)=g_1(g(3))=g_1(9)=3\),

- \((g\circ g_1)(1)=g(g_1(1))=g(1)=1\),

- \((g\circ g_1)(4)=g(g_1(4))=g(2)=4\),

- \((g\circ g_1)(9)=g(g_1(9))=g(3)=9\),

であるから、\(g\circ g_1={\rm id}_X\)かつ\(g_1\circ g={\rm id}_Y\)が成り立つため、\(g_1\)は\(g\)の逆写像である。

さて、全単射の節で「逆写像が存在するのは全単射のときに限る!」という話をした。

これを証明しよう。

実はこの逆、すなわち逆写像があれば全単射である、も成り立つ。

すなわち、次が成り立つ。

(証明)

\(f:X\to Y\)を写像とする。

①「写像\(f\)が全単射ならば、\(f\)の逆写像が存在する。」ことの証明

\(f\)が全単射であるとすると\(f\)は全射であるから、任意の\(y\in Y\)に対して、ある\(x\in X\)が存在して、\(y=f(x)\)が成り立つ。

この\(x\)は一意的に、すなわちダブり無く定まる。

実際、\(x’\in X\)に対して、\(y=f(x’)\)とすると、

$$f(x=y=f(x’))$$

である。

ここで、\(f\)は単射でもあるから、\(x=x’\)である。

従って、ダブリが無いので\(g(y)=x\)として、写像\(g:Y\to X\)を定めることができる(ダブリがあったら写像ではなくなってしまう)。

このとき、

$$(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(y)=x$$,

であり、かつ

$$(f\circ g)(y)=f(g(y))=f(x)=y$$

が成り立つ。

従って、\(g\circ f={\rm id}_X\)かつ\(f\circ g={\rm id}_Y\)が成り立つため、\(g\)は\(f\)の逆写像である。

②「写像\(f\)に逆写像が存在するならば、\(f\)は全単射である。」ことの証明

まず、恒等写像\({\rm id}_X:X\to X\)は全単射である。

実際、任意の\(x_1,x_2\in X\)に対して、\(f(x_1)=f(x_2)\)であるとすると、\(f(x_1)=x_1\)かつ\(f(x_2)=x_2\)であるため、\(x_1=x_2\)である。

従って、恒等写像は単射である。

また、任意の\(x_3\in X\)に対して、ある\(x\in X\)が存在して、\(x_3=f(x)\)であれば全射なのだが、\(x\)として\(x_3\)自身を取れば良い。

従って、恒等写像は全単射である。

\(g:Y\to X\)を\(f:\to Y\)の逆写像とする。

すなわち、

$$g\circ f={\rm id}_Xかつf\circ g={\rm id}_Y$$

が成り立つとする。

このとき、\(f\)が全単射であれば良い。

- 単射

\(f(x_1)=f(x_2)\ (x_2,x_2\in X)\)とする。

このとき、\(g\circ f={\rm id}_X\)なのだから、

$$x_1=(g\circ f)(x_1)=g(f(x_1))=g(f(x_2))=(g\circ f)(x_2)=x_2$$

となり、\(x_1=x_2\)であるから単射である。 - 全射

$$(\forall y\in Y)(\exists x\in X)\ {\rm s.t.}\ y=f(x)$$

が成り立てば良い。

つまり、上記のような\(x\in X\)を見つけてくれば良い。

\(f\circ g\)が全単射であるので、\(f\circ g\)は全射なのだから、任意の\(y\in Y\)に対して、ある\(y’\in Y\)が存在して、\(y=(f\circ g)(y’)=f(g(y’))\)を満たす。

\(x\)として\(g(y’)\)を採用すれば、\(g(y’)\in X\)であり、

$$f(x)=f(g(y’))=(f\circ g)(y’)=y$$

が成り立つ。

ここで、\(y\in Y\)は任意だったので、

$$(\forall y\in Y)(\exists x\in X)\ {\rm s.t.}\ y=f(x)$$

が成り立ったことになる。

したがって、\(f\)は全射である。

故に\(f\)は全単射である。

以上のことから、\(f\)が全単射であることと、\(f\)の逆写像が存在することは同値である。

(Q.E.D.)

逆写像は全単射のときにしか存在しないってことは逆写像って殆ど無いんじゃね?

そんなことはない。

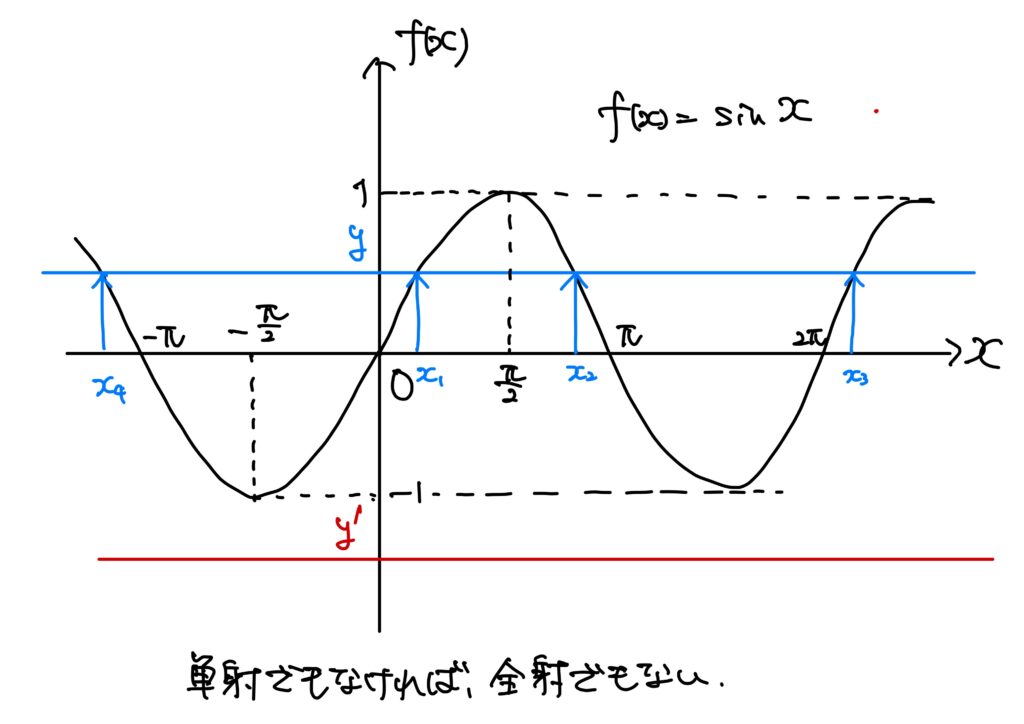

今の議論から、「全単射でなければ逆写像も存在しないわけなのだから、\(f(x)=\sin x\)には逆写像が存在しないってことじゃんね?だって、\(f(x)=\sin x\)は全単射じゃないんだもん。」となるかもしれない。

正直なところ、半分正解で半分間違いである。

前回の記事で、「これはどこからどこへの写像でどういうことを満たすんだろうか?」ということがわからなければ、命題の真意を汲み取ることはできない。」

と述べたことがここで効いてくる。

答えを言ってしまえば、「定義域と終域によっては全単射なので逆写像が存在する。」である。

普通、\(f(x)=\sin x\)と言われたらば、「\(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}\)を\(f(x)=\sin x\)で定めた関数ね。」と思うだろう。

少なくとも筆者はそう思う。

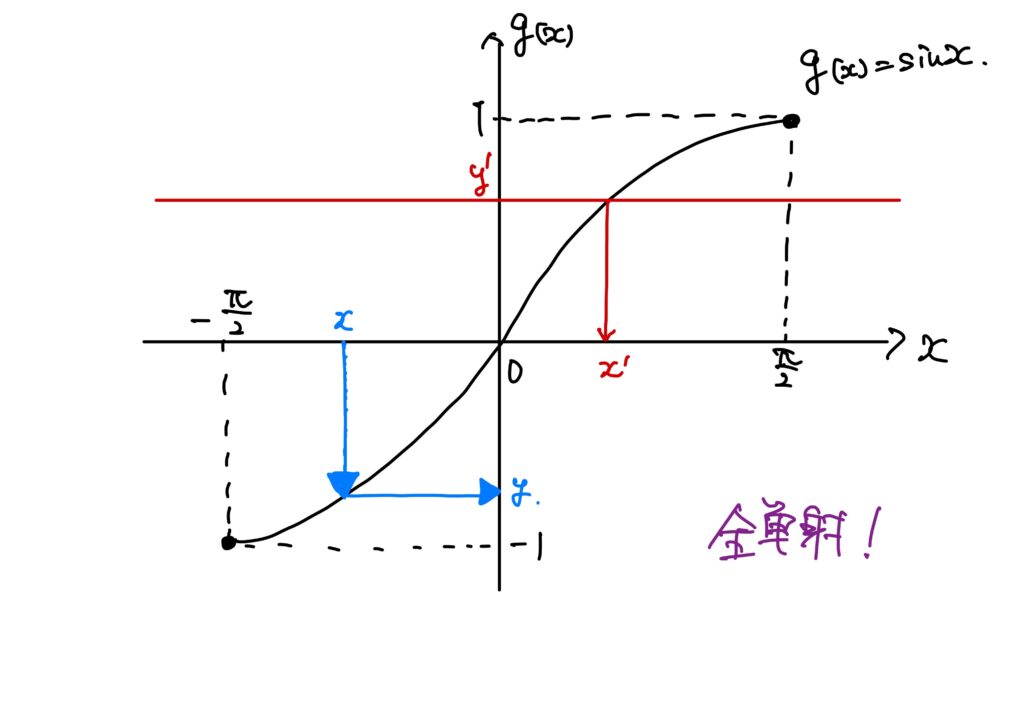

高校数学でやったとおり、\(f(x)=\sin x\)は下図のようなグラフである。

このグラフを見て直ちに「こりゃ全単射じゃねえな。単射でもなければ全射でもねえな。」と分かってくれると嬉しい。

しかし、定義域と終域を次のように絞ってみよう。

- 定義域を\(\mathbb{R}\)から\(\displaystyle\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\)に、

- 終域を\(\mathbb{R}\)から\([-1,1]\)に絞る

このように、することで、次のようなグラフになる。

このグラフを見て直ちに「全単射じゃーん」となってくれれば嬉しい。

実際全単射である。

従って、このときは逆写像が存在する。

まとめると、

- \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}\)を\(f(x)=\sin x\)で定めたとき、\(f\)に逆写像(逆関数)は存在しない。

- \(\displaystyle g:\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\to [-1,1]\)を\(g(x)=\sin x\)で定めたときには逆写像\(g^{-1}\)が存在する。

この\(g^{-1}\)こそが\({\rm arcsin}\)なのである(正弦関数の逆関数)。

何が言いたかったか、というと、全単射でない写像だったとしても、定義域と終域を適切に狭めたり広げたりすることで全単射が作れる場合があるので、その場合は逆写像が存在する、ということである。

ただ、この例において、\(f\)と\(g\)は定義域の要素をどう終域の要素に対応させるか、という対応のさせ方は同じなのだが、定義域と終域が相異なるため、写像としては異なる写像である。

余談その2(逆写像の有用性)

つらつらと逆写像について語ったが、筆者が思う逆写像の有用性をもう一つ述べておく。

それは「逆写像を使うことによって、考えにくい集合から考えやすい集合に写し、考えやすい集合で考えた後、もとの集合に戻す。」という操作が逆写像によって可能になる。

「は?」と思うかもしれないので、少々記号を使って表す。

集合\(X\)である対象を考えていたとする。

大体の場合は要素が複雑な集合である。

故に、演算を決めたりなんだりと面倒なことがある。

しかし、ここで、この\(X\)が\(\mathbb{R}\)と全単射\(f:X\to \mathbb{R}\)があったとしよう。

故に、\(X\)の要素は写像\(f\)によって全て\(\mathbb{R}\)の要素とただ一つ対応している。

従って、\(X\)では複雑で面倒だったのだが、この全単射\(f\)のおかげで、\(\mathbb{R}\)で\(f(x)\ (x\in \mathbb{R})\)を考えることができる。

つまり、実質的に実数でのお話をすれば良い、ということになる。

さらに、\(f\)は全単射なので、\(f\)の逆写像が存在する。

故に、\(\mathbb{R}\)で\(f(x)\ (x\in \mathbb{R})\)を考えた後、\(f^{-1}\)で\(X\)の要素に戻す(もとに戻す)事ができる。

従って、全単射があるおかげで、より考えやすい集合で議論をし、議論が終わった後、逆写像で元に戻すことで間接的に、より容易に議論が可能だ、ということなのである。

(筆者はむしろこの使い方で逆写像を用いる。誠に平たく言えば、多様体はこのように議論をする。)

結

今回は「単射、全射、全単射、逆写像」について解説した。

一言で言えば、

- 定義域の異なる要素は、対応する終域の要素も異なるときに単射

- 終域の要素が全て使われているときに全射

- 単射でもあり、全射でもあるときに全単射

というわけである。

加えて、写像が全単射のときにだけ逆写像、すなわち”もとに戻る”対応が存在する。

次回は解析学に戻り、「関数の極限」について解説する。

数列の極限と雰囲気はにたものである。

乞うご期待!質問、コメントなどお待ちしております!

コメントをする